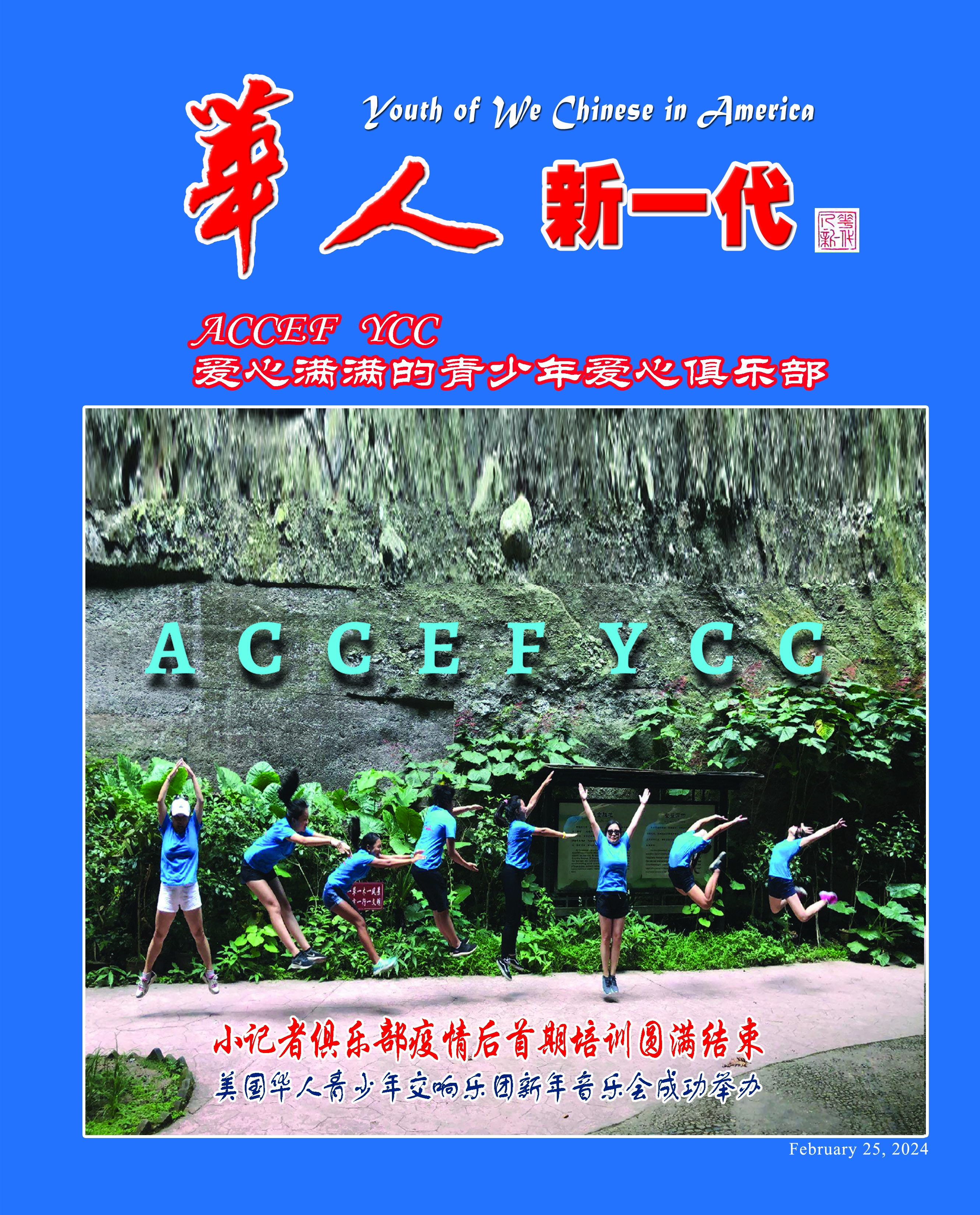

《行走在雪域高原》的蔡沁哲

被稱為「世界最高屋脊」(Roof of the World)——西藏,平均海拔在4000米以上,是被很多人認為神秘及高深莫測的地方,因為它海拔的高度也讓一般的人會產生「高山症」,容易出現了頭暈、頭痛,甚至嘔吐的情況,嚴重的話甚至會造成昏迷或死亡,因此坊間對於西藏的風土民情雖有些許紀錄但卻少有深入剖析。

該如何面對旅途中可能會遇到的許多未知狀況,這也都需要擁有超於常人的毅力與耐力。神奇的是一個年紀輕輕的小青年居然願意長途跋涉,不畏艱難得多次到西藏去拍攝這些珍貴真實及有意義的鏡頭,實屬難能可貴。這就是本期的封面人物——蔡沁哲 (Qinzhe Lawrence Cai)。

2004年出生於重慶,現就讀於美國高中。自幼熱愛畫畫、音樂,曾多次去過西藏、青海、四川、雲南藏區旅遊,對藏文化産生了濃厚的興趣。曾獲得美國2022年度Scholastic Art & Writing大賽——攝影類:四件作品金獎、一件銀獎、四件金鑰匙獎、一件銀鑰匙獎及一件榮譽獎作品,2023年在香港出版了一本攝影集《行走在雪域高原》 (Walking on the Highland) 。

2019年開始深入藏區腹地進行拍攝,其間常與藏區牧民、寺廟的尼姑及僧人交流,以徕卡M10M爲攝影器材主軸。自訴「藝術不應該帶有任何政治色彩或是利益」前提下,大量使用了黑白人文照片來紀錄在藏區的所見所聞,將他們的故事紀錄下去,利用黑白光影的瞬間把時間定格住,永久的流存下來。

從一開始不了解藏區寺院中為何有許多年輕、年幼的尼姑和僧人願意在這樣艱苦的地方,付出青春歲月,爲信仰奉獻一切,及拍攝期間曾遭遇失去理智的尼姑無理攻擊,經由深入了解後,這才讓他理解到這一切都是來自於藏族人對於信仰的重視跟全然委託,也讓他放下偏見,不再用世俗的標准去評判他們,並更加理解信仰對於藏區重要的意義存在。

接下來《華人 》雜誌將透過對話訪談的方式來了解他的心路歷程及人生哲學。

- 你最熱愛的活動是什麼?

蔡:我熱愛的活動有很多,但是如果時間允許的話,我會傾向於邊聽音樂邊塗塗畫畫,把自己的情緒用抽象的方法呈現在畫面上,對於我而言相當放鬆。對於平時話不多的我来說,藝術本便是最有力的表達方式,所以我相當享受創作的過程,因为我是在與自身對話,静下心来去思考,抓住那些瞬間的感受。

- 你去西藏攝影的動機是什麼?

蔡:第一次去西藏的時候,我還是一個作為遊客的小學生,那個時候還沒有關於這個獨特文化進一步的思考,但是對於幼小的我來說,西藏的一切,自然風光、服飾以及建築,都給我留下了深刻的印象,好奇心的種子就此生根發芽。後來再赴西藏,我便想著拿起相機記錄下我所見證的美好。

最初是對這片土地的人文風情和宗教信仰感到好奇,所以想去記錄這片獨一無二的土地上人們的故事。漸漸地,在不斷思考藏人以及外界的連繫後,我對宗教信仰,以及他們的生活方式產生了更多的尊重。於是,我不再以一個局外人的身份去客觀的記錄,而是嘗試著體驗他們的感受,走進他們的故事,為這些精彩的瞬間增添更多感情色彩。

- 去西藏攝影碰到的挑戰是寫什麼?你如何應付那些挑戰?

蔡:首先,我個人有比較強烈的高原反應,拍攝的地點常常在海拔4500米到5500米之間,所以在高原上的適應期都是在頭痛與乏力中度過的,難受的時候感覺呼吸困難,夜裡也久久不能入睡,拍攝的過程比較辛苦,因為不想錯過任何一個精彩的瞬間,我會常常爬坡上坎,跑得上氣不接下氣,有時甚至感覺心臟都要跳出來了,所以氧氣也是我們必備的物資之一。在寺廟裡,僧人們常常會熬製一些酥油茶,他們會熱情地招待我們去品嚐,據說酥油茶對高原反應有一定緩解效果,也不知道是否是心理原因,我的症狀好像在飲用酥油茶後會減輕一些。

作為人文攝影師,如何與被拍攝對象建立溝通也是相當重要的,由於語言不通,怎麼向藏民們表示友好也是一門學問,比如學習他們的經文,送他們一張給他們拍攝的拍立得照片,贈送一些小零食等等。在僧人尼姑們念經的時候,我常常會坐在他們身旁,去模仿他們的誦讀、腔調等等,他們也十分樂意傳授我一些經文的念法,當我能夠把一段經文背誦下來的時候,他們也非常的開心,我想這也是一種相當能拉近距離的一種方式吧。在青海的寺廟拍攝期間,寺廟的空行母在傳授我經文的時候還給我取了個藏族名字--—扎西才讓,大概的寓意是「吉祥長壽」。起初我還因為靦腆很少向他們開口,但是後來便逐漸熟練了起來,更容易地和他們建立友好的關係,這樣便可以建立在尊重對方的基礎上進行拍攝。比如有一次,藏北高原上,碰到一位藏族老人正在牧羊,我慢慢朝著他走去,面帶笑容,在草地上坐下後便念起了平安經,那位藏族老人也露出了相當親切的笑容和驚訝的眼神,並不斷的向我豎起大拇指表示讚揚,雖然語言不通,但是那份和善和真摯是我們交流的語言,因為建立了友好的關係,鏡頭下的老人也沒有半點防備或者抵觸,這對於人文拍攝來講是相當重要的要素,所以那次拍攝進行得相當順利。

藏地是一個全民信仰佛教的地方,寺廟遍布藏區,藏區有很多流浪狗,特別是寺廟裡,經常會收留他們,但有很多寺廟並不富裕,特別是我們去的那些寺廟,都是非常偏遠的高寒地帶,因為物質條件貧乏,餵狗的糧食也不多,藏區的狗為了搶食都異常的兇惡,時不時會對路過的外人吼叫,甚至發起攻擊,有一次我正在拍攝時被寺廟裡的幾隻狗襲擊,我便揮舞起相機虛張聲勢,感覺使出了渾身解數,飛一樣地逃竄才成功逃離它們的視線,十分的嚇人,因為我們去年有個同行的伙伴就因為不小心被狗咬了,開了整整一天車到了一個小縣城才接種上了狂犬疫苗,所以在藏區防狗是我們必須要注意的。還有一些有趣的經歷,有一次我在寺院中發現手上有一直約莫隻甲蓋大小的蟲子正準備叮咬我,由於不知道是什麼蟲子,是否有毒性,慌亂之下條件反射般地拍過去殺死了蟲子,一個尼姑目睹了這一幕,她慌張地跑過來,我以為她擔心我被叮咬了,也許會給我一些藥膏擦拭。殊不知那尼姑竟捧起了蟲子的屍體,跪坐在地,念誦著經文開始超度它。我忽然意識到藏民們是很少殺生的,寺院裡的僧人們更是如此,從不會去主動傷害任何動物,哪怕也許會傷害他們,於是我向她表示歉意,並保證下次不會再做出這樣暴力的舉動。在我們住的僧房裡,一到晚上,房樑上便會響起老鼠們嘰嘰喳喳的叫聲,由於在城裡生活,對於老鼠的負面印象和吵鬧的叫聲讓我難以入睡,但是也不可能去主動驅趕或者傷害那些老鼠。後來,在一次晚上聽音樂的時候,我偶然發現一旦播放古琴的曲子,我的「上鋪鄰居們」便安分了起來,於是後續幾天我都伴著古琴聲安然入睡,以一種符合藏民們的和平做法解決了睡眠問題。

在藏區我們時常會碰到一些突如其來的危險,我曾在寺廟裡被喪失心智的尼姑拿著鏟子追擊過,那是一天早上,我剛背著相機剛走進寺廟,一個尼姑便把我攔住,當時我就覺得不對勁,那個尼姑的眼神充滿了敵意,表情麻木,她提著一把鏟子,嘴裡嘰里咕嚕念著我聽不懂的話,我見狀不對,便故作鎮定轉身往外走,哪知那個尼姑一下子衝上來,舉著鏟子一副攻擊的模樣,我加快速度飛跑起來,寺院的其他尼姑看見,便跑過來給我帶路到其他比較安全的地方。當時我相當不解,在寺院拍攝多次,都沒有見過這個攻擊我的尼姑,詢問其他尼姑,她們告訴我,這個尼姑曾經是一位相當虔誠的信徒,可是自從去年寺廟的活佛去世後,她便傷心欲絕,性子逐漸變得古怪起來,也許是因為精神支柱消失了,便迷失了心智,精神已經出現嚴重的障礙,在寺廟裡已經打傷了一些其他的尼姑,但寺廟仍然包容她,接納她,這也是個可憐之人。藏地攝影有相當多的挑戰,可是每一個挑戰背後都有精彩的故事,組成了我對這片土地的回憶。

- 假如你有一天空閒時間你會做什麼?

蔡:一天的時間,也許我會帶著相機在周邊走走,拍攝一些建築物、小場景,或是海邊的風光,我認為這對於我來說是一種放鬆方式。我很喜歡聖地亞哥海邊的落日,黃昏之時,天空便被染上了加州特有的橙色,隨著太陽漸漸沉入海面,餘暉也逐漸呈現出淡淡的粉色,拿著相機就像是給我提供了不一樣的視角,常常會遇到讓人心曠神怡的美景,哪怕是日常可見的一些普通的場景,有時也可以讓我的心情感到放鬆,將我從因一些煩惱而產生的繁雜心情拉出來,不再浮躁。

- 你認為10年後的你會在哪裡?

蔡:十年後也許我會站在城市的中心,一個可以讓人感受到呼吸、生活的實感、光影變化的建築物裡,它也許被潺潺溪流環繞,也許綠草茵茵,和自然、城市融洽地共存,在這裡,人們可以放下城市中的紛雜,讓心靈平靜下來。光與影對於我來說就好比是一種對美的信仰,也是我想成為建築師的根本原因,我希望透過光和影的藝術,去改善人們所在的環境,在一切都不斷在加速的現代社會,我想在這城市中創造一處可以讓人的心慢下來的場所,使人們在這樣的環境中通過思考,達到內心真正的平靜。光影的變化能讓人感受到時間的流逝,讓人能理解,周圍的世界是在不斷的變化的。我相信一個令人印象深刻的環境可以烙進人的記憶、人的靈魂。擁有創造這樣環境的能力是我的目標,所以十年後我希望我也依然可以貫徹我的信念。

- 分享你最近看過的一本書是什麼?

蔡:我最近看了薩特(Jean Paul Sartre)的《存在與虛無》(L’Etre et le Néant),因為對於哲學的存在主義概念有深厚的興趣,所以在補充不同哲學家的觀點,完善自己的認知。我認為存在主義的哲學概念給我帶來了許多正面的反饋,它讓我擺脫了對虛無的恐懼,正因為理解了生命的無意義,才更加積極地去創造意義。存在主義的哲學讓我更加堅定地去創造屬於自己的意義,而不再因為虛無而感到動搖。

- 你的導師是誰?安藤忠雄創作中,你你最欣賞哪一件作品?為什麼?

蔡:我的導師是日本建築家安藤忠雄(Ando Tadao),他的設計理念以及哲學對我頗有幫助,他對於建築光影的探索使我對光影環境對於人們心理狀態的影響產生了濃烈的好奇心,也是我想要探索的方向。安藤忠雄對我影響最大的作品便是完工於1989年的光之教堂了,他成功地把光影的氛圍感運用在了宗教場所這樣令人感到平靜的地方,教堂的結構並不復雜,但是每一個體塊的細節以及光影運用都經過精細的考量,完美呈現了大道至簡的含義。安藤忠雄的建築就像是他自身的映射,從二零零九年開始,他因身患數種癌症。通過手術切除了膽囊、膽管、十二指腸、脾、胰等等,這彷彿是他的建築一般五臟俱無,捨棄了一些基本的功能性,卻最大化了精神甚至是靈魂的部分,而他所展示的靈魂便是教堂中通過鏤空十字架展示出來的聖光,與信徒們虔誠的心靈深深共鳴。

從他身上,我能體會到建築和建築師靈魂的一體,透過他的建築,我彷彿也能理解到安藤忠雄作為一個人的哲學和智慧,我也希望建築成為我表現自身的一種方式。

- 你最敬佩的歷史人物是誰?

蔡:我認為伽利略的精神值得敬佩,他象徵著一種個人意志的覺醒,在由教會掌握實權的時代,他敢對一成不變的傳統發出質疑和挑戰,甚至不懼怕被打上異端的標籤,我認為他對真理的堅持是值得學習的。如果他對真理的忠誠止步於對教會威脅的屈服,那麼人群便需要下一個契機從教會的蒙蔽中清醒過來,伽利略的強大意志力和決心促進的不只是科學的進步,同樣是自由意志解放的標誌。

- 你最敬佩的現代人物是誰?

蔡:我最欣賞的現代人物是法國的哲學家——阿爾貝.加繆 (Albert Camus) 。他的思考讓我理解了生命本身是沒有意義的,更重要的是如何理解生命的無意義,並且樂觀地去對抗虛無,從而創造屬於自己的意義。這樣的意志是他所推崇的,他認為人們應該是西西弗斯,而死亡是那不斷被推上山坡,然後又不可阻擋地滾落下的巨石,西西弗斯不斷重複這一過程,以此去諷刺對他做出懲罰的眾神,他用荒誕對抗生命的虛無,在生命的過程中創造本來不存在的意義。我認為加繆給予了人們一種樂觀反抗虛無的勇氣,讓人們更加積極地去面對生活。

- 你最欣賞的藝術家是誰?

蔡:我認為「杜尚」(法語:Henri Robert Marcel Duchamp) 是我最欣賞的藝術家,他對於藝術概念的定義是史無前例的,把藝術從形式當中解放,化作一種表達,以藝術家的行為去賦予作品意義。杜尚重新定義了藝術,自從他的作品《噴泉》(Fountain)對藝術界造成了地震般的衝擊後,藝術不再只是一種形式,而是創作者靈魂的吶喊,他真正開啟了現代藝術的大門,就算這樣的起始和導致的結果是具有爭議性的,他的大膽與創造力也讓我感到欽佩。不僅如此,杜尚作為上個世紀「達達主義」(Dadaism) 運動的重要人物,在他的作品中融入了反對主流的哲學概念,以及一些對於現狀的嘲諷,我認為好的藝術是需要思考的,所以有深度、有內涵的藝術家是相當偉大的。

- 你最欣賞的建築設計師是誰? 路易斯康作品中你最欣賞的是什麼? 為什麼?

蔡:路易士.康 (Louis Kahn) ——是我最欣賞的建築設計師,他作為一名現代建築師,卻結合了許多古羅馬以及古希臘式的佈局、排列,使建築有厚重的體塊感,他所呈現的光影效果也是我認為相當高級的建築語言。

由他設計的薩爾克生物研究所是我認為最具代表性的,他將「服務與被服務空間」理論在這個作品中展示得淋漓盡致,服務空間與被服務空間明顯區分,而空間和結構卻是一體的,他在設計的過程中考慮了多方面的因素,比如建築的外觀、氛圍、功能、分割以及一體,所以路易斯.康是我眼中真正的大師。 由於薩爾克研究所就在聖地亞哥的拉荷亞地區,我也在閒暇之餘訪問過多次,每次在這樣的環境氛圍中,我的內心總會平靜下來,去沉思一些平常生活中也許忽略的問題,比如關於自我的探討,更深層次地對於一些事物的思考,薩爾克研究所的設計所帶給我的感動也是我堅定學習建築的原因之一,正因為有這樣偉大的前輩,建築彷彿也成為了我的一種精神信仰。

- 你最欣賞的建築物是什麼?為什麼?

蔡:我最欣賞的建築物是羅馬的萬神廟 (Pantheon) ,在古羅馬時期,人們便開始首次使用水泥作為建築材料,萬神廟使用水泥澆築的穹頂是人類建築歷史上的一大突破,甚至今天人們依然無法理解以當時的技術是如何完成這樣的奇蹟的,穹頂的透光口,會根據日照時間的不同產生變化。更巧妙的是,經過建築師的計算,每年的羅馬建城紀念日,從透光口進入的光線會剛好照亮入口,我認為它是相當浪漫的建築,也是人類建築歷史上一個不可缺少的里程碑,啟發了後續的許多建築師。羅馬的建築在建築歷史當中就像是一座不可逾越的高峰,是建築學習當中不可規避的一環。在很小的時候我和父母去歐洲旅遊也來到過萬神廟,就算記憶相當模糊,萬神廟穹頂的光卻好像穿過迷霧一般照進了我的心靈,讓我對建築心馳神往,所以它對於我而言也有著不可替代的地方。

- 你還有計劃去西藏嗎?近期有計劃去什麼地方嗎?為什麼?

蔡:我未來肯定還會去的,還沒有去過阿里,藏北地區也還想再去,有機會的話還想去拍攝人文紀實的照片,繼續體驗藏區獨一無二的人文和自然風光。西藏還有很多值得我們探索的東西,比如宗教文化,有許多不同於現代社會的特別之處,我還想繼續學習,繼續用我的方式記錄下這片土地上的真實與美好。除了藏文化本身帶給我的衝擊,藏民們的淳樸和善良也讓我對這片土地流連忘返,他們待人真誠熱情,在這樣貧瘠的土地上,他們的精神世界卻如此質樸,深深打動了我。近期的話我可能還會去非洲肯尼亞,當地的馬賽部落也有不同的風土人情,我認為這些人文氣息濃重,遠離現代社會紛擾的地區是我比較感興趣的素材,在這樣遠離現代社會的地方,心也可以變得慢慢平靜,不再浮躁,提供了創作所需要的基本條件。

- 談一下你何時開始對攝影產生興趣?何時擁有第一臺相機?現在攝影所需的設備包括什麼?你打算如何提升自己?

蔡:第一次真正接觸相機,是初中一年級時的攝影課,由於我有學習美術的經驗,對攝影的構圖和調子也上手得相對較快,所以也逐漸對攝影產生了濃厚的興趣,第一部相機也是這個時候擁有的。我認為對於人文攝影來講,器材並不是最重要的東西,但是一部較好的數碼相機應該是一個很好的入門選擇,比如索尼、尼康、佳能、富士……等等的旗艦款,便可以在大部分情況下工作了,經過琢磨之後,也可以嘗試膠捲相機……等更加考驗對相機理解,容錯率更低的攝影器材。

但是過度地投入精力與金錢在器材方面,對攝影來講並不是一件好事,而重點應該在於如何訓練自己的眼睛,發現不同的角度,在場景映入眼簾後便開始思考構圖或是其他形成一張好照片的重要因素。相機無論如何都僅僅只是一部機器而已,人卻是鮮活的,所以拿著相機的攝影師才是一張照片的生命力來源,而不是相機。我認為攝影提升的方法,更多是提升自身的眼力。什麼是眼力呢?對事物美感的認知、對鏡頭中事物的取捨、快門按下那一瞬的果斷,以及將圖形抽象後發現的潛在韻律……。所以,我希望我可以發現更多不同的角度,讓鏡頭中的故事更加鮮活。

- 你認為一件不朽之作需具備什麼樣的條件?

蔡:我認為在藝術界,一件不朽之作一定具有它超前於時代,象徵著進步的意義在其中。舉幾個例子,首先,文藝復興時期誕生了許多不朽的作品,比如:文藝復興四傑、達芬奇的蒙娜麗莎、拉斐爾的雅典學院,抑或是米開朗基羅的大衛。他們作為文藝復興的代表人物,都對推動藝術與人性進化的過程造成了深遠的影響,從信仰漸漸回到人們自身。自文藝復興開始,人們逐漸開始將重心移向他們自身的相關的生活中,而不再是一味的歌頌神靈,讚美教堂。在此之後,還有各個藝術流派的開創者:浪漫主義、印象派、野獸派,再到立體主義、超現實主義、未來主義……等等。人們通過自身的表達,表現新的,獨屬於他們對美的理解,而創造這個起始的人,便是大師。他們的作品,也逐漸被歷史賦予意義,最終成為不朽之作。

劉麗容