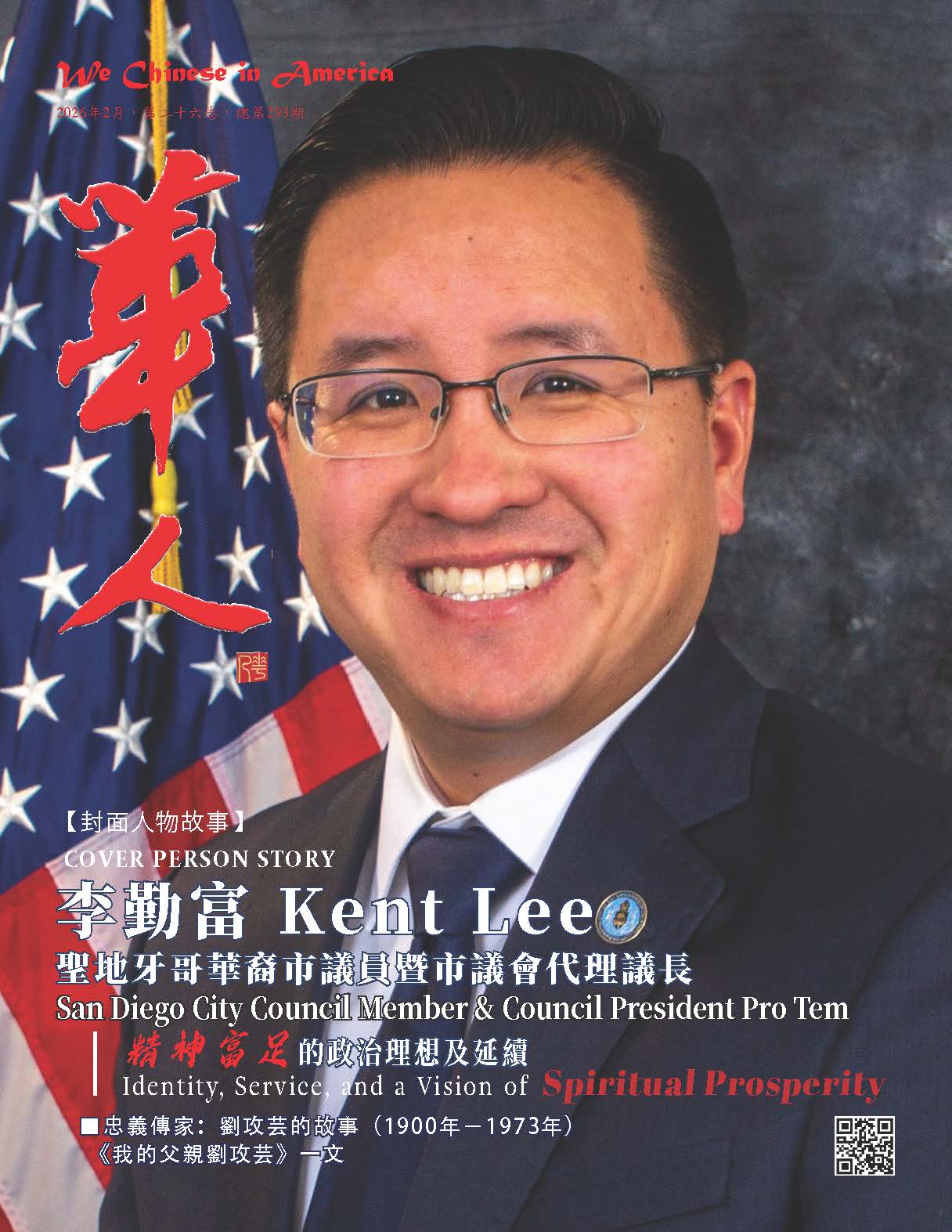

爐邊對話,與光同行 一位 2E (Twice-Exceptional)母親的感恩之旅 趙莉Joyce Zhao

"我是一位母親,一位人力資源顧問,也是一位探索者。

當孩子以神經多樣化與雙重特殊(2E)的方式來到我的生命中,

我的世界被徹底翻轉。

從最初的無助,到他人的扶持,再到學會反過來學會幫助他人,

我將困惑化作理解,將淚水化作文字。 "

- 來自趙莉的真情告白

趙莉與2E

趙莉是新加坡凱登集團(Cadence Group)創辦人兼董事長,同時也是新加坡註冊管理顧問(RMC),並擔任全國僱主聯合會指定的「工作再設計」顧問及大師班講師。憑藉對人力資源的前瞻洞察與精準布局,她曾帶領公司榮獲新加坡政府「品質獎」(Singapore Quality Class),並出版《企業涅槃重生的勇氣和底氣》,分享人力資源管理與企業轉型的實戰經驗。她定居於新加坡並結婚,婚後育有三名孩子。目前在硅谷一家醫療機構擔任人力資源顧問。

在新加坡時,因工作的繁忙讓她未能及時察覺來自至親的求助訊號——那來自她的孩子(文中以V代稱)。V雖然通過小六會考升上了很好的初中,卻因為不適應中學的節奏而厭倦上學!2022年底和2023年中,經過多方診斷被判定為神經多樣性自閉症譜系障礙(ASD)及注意力多動和缺失障礙(ADHD)。之後,趙莉才知道一個更貼切的非醫學名詞——「雙重特殊」(Twice Exceptional,以下簡稱2E),用來描述智商高卻面對許多挑戰的孩子,顯示他對原有環境難以適應。

在這樣的境遇裡,趙莉不得不從昔日對事業充滿熱忱、全心投入的職業女性,慢慢學會將重心收回家庭,全心全意理解支持孩子,同時也要學會放手事業的成長。這對當時的她來說是一個巨大的衝擊。而這樣的轉折,對她而言也是一次深刻的靈魂震盪——一方面需要去檢討過去因為對孩子的理解和支持不到位而產生的深刻自責和愧疚,另一方面也得勇敢面對華人社會普遍對2E的誤解和曲解。正是這些外在與內在的拉扯與煎熬,使她經歷了一段從碰撞、破碎到重建的艱難心路歷程。

因此,趙莉在2023年底下定決心,帶著孩子前往對神經多樣性教育與支持走在世界前端的美國,希望在全新的環境中重新出發。這趟遷移,不僅是為孩子尋找更適合的學習與成長空間,也期盼讓母子之間的關係得以修復與深化。

在美國矽谷,她逐步接觸到一個重視「神經多樣性」與「雙重特殊(2E)」的教育生態,從學校、社區到家長團體,都提供了不同層面的理解與支持。接下來的內容,將透過與趙莉的訪談,與我們分享她一路走來的經驗心得及在美國硅谷所找到的支持和資源,讓更多的讀者或是同樣際遇的家長們,也有些參考的依據及努力走向有光的方向。

無助,

尋找風暴中的光✨

💡.能分享一下妳所知道的2E孩子通常有哪些特質呢?

我跟很多 2E 孩子的家長一樣,都是在孩子小的時候,只看到他的聰明和來自老師對孩子的全方位誇讚而忽視了他在情緒和社交方面的困難,因此未能真正了解到孩子最真實的情況並給予及時的支持。

直到孩子十三歲開始,我漸漸察覺到異樣——孩子開始拒絕與我對話,甚至在房門上貼出「閒人免進」的紙條。那扇門,成了我們之間的象徵性界線,也讓我真正意識到問題的嚴重性。

2023年,終於獲得明確診斷——「自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder,簡稱 ASD)合併注意力缺陷多動障礙(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,簡稱 ADHD)」。到美國後我知道大家已經開始用神經多樣性來描述這些大腦結構不一樣的人群,而這其中智商比較高的又統稱為「雙重特殊2E人群」。

每一個神經多樣性孩子(包括自閉症、多動症、閱讀障礙等等)的背後,都有一個舉步維艱的家庭。而雙重特殊2E孩子的背後,則大概率伴隨著誤診,漏診和更激烈的情緒掙扎,因為2E孩子的高智商讓他們很會掩飾自己的不同,從而更難發現真正問題的所在。等問題暴露時,就已經到了某種嚴重程度,家長也更容易陷入深深的愧疚自責中,卻還沒有學會處理情緒的暴風驟雨。

另一方面,很多家長在得到報告的同時,都體會到了既心碎又釋然的複雜情緒。前面提到了如刀割般的心碎;而釋然,則是我們做家長的終於明白——這些孩子的沉默與疏離並非叛逆,而是他們努力與世界對話的一種方式。他不是懶,不是不懂愛,而是他們的腦在用不同的節奏運作。他們的世界,很容易被微小的刺激撕裂——一句無心的評論、一個異樣的目光、一道過於明亮的光線,都可能讓他們陷入感官世界的風暴之中。

💡.妳是如何下定決心到另外一個國度展開妳跟孩子的新旅程?

這從來就不是一個一蹴而就的過程。只有真正經歷過的父母,才會明白那個過程有多艱難,那些看不見的痛有多深。當然,比起家長所承受的痛苦和磨難,2E孩子獨自承受的「痛苦」、「磨難」,其實更要多出許多倍。這源於他們感官上更加敏感的獨特性所決定的。而當家長能真正共情孩子時,往往是孩子在黑暗中獨行很長一段時間後家長才慢慢得知。這種獲知後的內疚慚愧的痛感不是三言兩語可以描述出的。不僅是我們家長在很長時間內難以理解孩子,外界對我們家長也是同樣難以理解。

比如當我試著傾訴心中的感受時,最常聽到的回應是:「你是不是想太多了?」有人勸我「別太焦慮」,有人要我「放寬心」,甚至有人直言:「不要那麼矯情。」幾乎每個家庭在養育2E孩子的過程中,分歧總在潛伏著——一方想聚焦孩子的天賦,一方卻憂慮現實的困難。

由此,生活的日常,變成在「保護」與「放手」之間不斷拉扯:一邊怕孩子受傷,一邊又怕自己的愛成為另一種束縛。而孩子往往比我們想像的更敏銳,他能感受到這些矛盾,卻將它們誤解為:「我不夠好」、「我不值得被愛」。

在新加坡,甚至在許多亞洲社會,談論孩子的發展差異仍是一件沉重的事。父母太在意「面子」,怕「丟臉」,寧願只報喜不報憂,把焦慮與痛苦都悶在心裡。即使徹夜難眠,也只會安慰自己:「沒事,他長大後會好的。」但這樣的沉默,其實一點也幫不了孩子,只會讓他們更加孤單。

這背後,就是所謂的「病恥感」。在華人文化裡,許多人把神經差異視為「問題」,卻忘了神經多樣性本是人類大腦的自然差異,就好像人有高矮胖瘦一樣。而我也逐漸明白,真正的問題,也許不在孩子的不同,而在我們的沉默文化。

而答案,或許該在一個更開放、更接納的環境中去尋找。孩子不需要完美的父母,他們需要的是願意理解、願意同行的陪伴者。

所以,當孩子在新加坡嘗試多次仍然拒學的那一刻,我明白——我必須為他找到另一條出路。不久之後,我就帶著孩子飛往硅谷,展開全新的旅程。

照亮我前行的路✨

💡.當妳到了美國後,在「2E」這條路上,受到最大的震撼是什麼?

初到美國不久,經朋友介紹,我常常參加各種各樣的關於神經多樣性的分享活動,也經常跟不同家長交流心得體會,分享各自的知識和經驗。印象最深刻的是有一次我來到帕洛阿爾托(Palo Alto)的一間社區會議室,參加一場關於「神經多樣性」(Neurodiversity,縮寫ND)與「雙重特殊」(Twice-Exceptional,縮寫2E)孩子的家長分享會。

那天,我聽到了許多家長的真實經歷。其中一位父親提到,他的兒子自幼擁有過人的記憶力,卻在十三歲那年拒絕上學並對父母說:「我不屬於這個世界。」那位父親當場崩潰大哭,深深觸動了每一位感同身受的家長,包括我。

當對2E概念有了更深的了解後,我迫不及待地把2E的新發現新認知告訴V,沒想到他只淡淡地說了句:「媽媽,三年前我就跟您提過『2E』,您沒聽進去。」那一瞬間,我彷彿被重重擊中,臉上火辣辣的,羞愧得無地自容。

想起以前的自己,以為是在管教孩子,多少次當他試圖傾訴內心的痛苦,我卻用一句「你太敏感了」把話打斷。這實際上把他推得更遠。此刻,「雙重特殊」四個字,彷彿一道光,照亮了我心底最黑暗的角落。那一刻,我終於明白——衝突與隔閡,不是因為他「不夠好」,而是因為我從未真正「看見」他。

淚水在眼眶中打轉,我既愧疚又激動。回想起來,真正推動我改變的,不是跨越大洋的旅程,而是那一刻——我終於看見了孩子的獨特與需求。

從無助,到他助,再到助他✨

💡.當妳到了美國後,在「2E」這條路上,受到最大的震撼是什麼?

為了更好地了解2E教育,我與孩子一起開展了許多探索與研究。

首先,剛才提到來美國後給予我最大的震撼是2E社區是非常活躍的。有很多好的活動和資源都讓家長有機會學習提升自己。再一個震撼就是絕大部分家長不會藏著掖著,他們願意主動分享經驗,這樣其實學習進步得更快。

而其中,一所名為FlexSchool深深吸引了我。它由一位2E母親創辦,成功地匯聚了一群對孩子充滿信任與尊重的教育者,也贏得了無數2E家庭的高度認可。

巧合的是,我早前曾聆聽過該校數學教師Linda Wu的公開分享,那是我第一次系統地聽專業人士講述2E教育的科學內涵。

原本只是一個陌生名詞的「2E」,在她的講解中變得鮮活——我突然能把它與現實生活中那些複雜的孩子形象——對應起來。為了獲得第一手體驗與資料,我特地飛往紐約,拜訪了FlexSchool的創辦人Jacqui Byrne。她講述了學校從構想到誕生的心路歷程,以及無數孩子重拾自信與希望的故事。讓我印象最深的是——這所學校的每位老師手中都有一根「魔術棒」:不是玩具,而是一種象徵——提醒他們隨時準備幫助、鼓勵孩子發現自身的閃光點,並讓它綻放光芒。

那一刻,我看見的不只是教育,而是一場關於理解與尊重的革命。這種「魔術棒精神」,讓2E孩子與家庭獲得了截然不同的人生體驗,也深深觸動了我。

同樣在紐約,我還見到了華人社區中少有的自閉症父親倡導者馮斌(很多人稱呼他為「馮爸」)。

他坦言自己也走過從無知無助,到自助、他助,再到「助他、利他」的漫長旅程。

如今的他,是紐約自閉症家長倡導者,也是多個公益組織的積極發起者與參與者,致力於推動社會對自閉譜系群體的理解與接納。

他的故事讓我意識到,父母的成長與孩子的成長同樣重要;理解與行動的結合,才能真正改變社會。

我也走訪了位於帕洛阿爾托(Palo Alto)的 Fusion Academy,採訪了它的校長Jonathan Mason。對他們一對一的教育理念感到非常震撼。他們為每個孩子量身定制學習節奏和社交環境的理念,真讓人想再體驗一次完全不同的教育方式。

公立學校的資源我還在了解中,但他們為 2E 孩子做個別教育計劃(IEP)測試過程中所呈現出的專業和全面令我驚訝。當然,我也聽到其他家長對IEP落地和實施過程中的批評和投訴。希望正是這些批評和投訴,能督促更多的進步吧。這也恰好說明家長的高度參與以及整個社區的正視和重視。當然,不同學區的資源會大相徑庭。這一點也讓我感到印象深刻。

💡.到美國後,扭轉妳對2E最大的觀念的是什麼?

2E的概念在華文世界還不常被看見和提起。所謂的轉折點並非來自奇蹟,而是一次次的學習,領悟與學會放下。明白2E的概念後,我反而放下了所有的標籤,而更願意專注於真正的聆聽和理解。同時也明白自己的局限所在。

當我不再執著於「我必須自己撐下去」,而是真心去傾聽、去求助、去學習時,我遇見了那些溫柔的「他助」。專業的老師、理解的朋友、同路的家長,還有一位讓我深深感恩的人——劉麗容教授。

您是一位在全球華人社區推動神經多樣性教育的語言學者。與您的相遇,讓我重新理解了「溝通」這兩個字。您告訴我:「溝通不是為了改變誰,而是為了讓愛有被聽見的出口。」這也是理解和支持2E人群的必修科目。

「要以溫柔而堅定的態度對待每一個人,肯定人人都有存在的價值,了解多元化的力量,並學會接受與擁抱世界給予我們的機會。」

「要以溫柔而堅定的態度對待每一個人,肯定人人都有存在的價值,了解多元化的力量,並學會接受與擁抱世界給予我們的機會。」

爐邊對話的誕生

走向助他:在世界的不同角落,看見同行的光✨

💡.是什麼原因讓妳決定出版這本書?

自己對2E後知後覺,雖然促使我痛下決心好好學習,但最初的寫作契機,來自「韋東奕事件」。我震驚於一個擁有超凡數學天賦的人,竟在公眾討論中被如此多的偏見所包圍。於是我寫下《新加坡媽媽揭秘:韋東奕式的天才,不需要被治療》一文,嘗試以「2E」與「神經多樣性」的框架去解讀這些現象。

出乎意料地,文章在短短幾天內便吸引了近五萬人閱讀。這讓我意識到——有那麼多家庭,正渴望著一套能夠解釋孩子處境的語言與邏輯。身邊有許多同樣飽受焦慮與躁鬱煎熬的家長還在迷霧中摸索,找不到合適的詞彙去描述孩子的困境;社會缺乏科學與充滿同理心的聲音,誤解與偏見層層累積,最終壓垮了一個又一個家庭。更進一步的發現揭示,無論在亞洲或北美,在新加坡還是硅谷,有太多沉默的家庭有著驚人的相似;而那些隱藏在事業有成的成年人中,尤其是亞洲極有個性的成功人士和矽谷科技大廠工程師與科學家中的2E沉默人群也絕不少見。

因看到這些人的神經多樣化與雙重特殊所造成的隱蔽痛苦與無聲掙扎,促使我下決心揭開這個華語世界中依然鮮少有人系統化提及的秘密。

那一刻,我也深深地意識到:若要為這些孩子找到出路,我必須先走出自己的小小圈子,去了解世界範圍內的探索與實踐。我下定決心——要為2E孩子點亮理解之路。我希望成為華文世界裡那把2E之聲,讓更多家庭被聽見、被看見。因為我知道,這不僅能幫助我自己,也能推動社區乃至照亮他人,最終是大家都能受益。

在內心經歷了幾番衝擊後,我告訴自己:現在就動筆。與其日後懊悔當初不懂,或擔心理解得不夠深入,不如立刻行動——從文字開始,從理解出發。

我希望未來的這本書與這篇封面故事,都能讓這些同行者被看見——這並非為了宣傳我自己,而是為了讓更多人看到那些正在默默創造包容社區的人們。正是他們的努力,讓我堅信:當理解的火花在不同角落點亮,2E家庭就不再孤單。

💡.為什麼妳會將與我的對談內容稱為「爐邊對話」呢?

緣起是 2025 年 7 月,我在《新加坡眼》刊登了一篇專訪,標題為《專訪世界頂級語言科學家:理解,比診斷更能成就這些特殊孩子》。那是我第一次與您進行深入交談。

起初,我只是想為公眾科普一些關於 2E(雙重特殊性) 的基本概念。然而,每一次與您的對談,都讓我深受震撼。您不僅是一位語言學家,更是一位能跨越文化與學科的思想者。

您讓我看到:一個 2E 孩子的掙扎,並非孤立的「家庭問題」,而是牽動文化、社會乃至文明走向的關鍵節點。

從那一天起,我們便保持聯繫。每一次交流,都像推開一扇窗——清新的空氣湧入,視野隨之開闊。有時讓我熱淚盈眶,有時讓我恍然大悟,有時又令我痛心不已。漸漸地,我生出一個念頭——這些對話,不應只屬於我。於是,我把對話記錄下來,形成了這本書《當聰明成為挑戰:一位2E家長的教育覺醒》中與劉教授的爐邊對話部分。這本書即將交給壹嘉出版社出版。明年上半年將於讀者見面。

為什麼稱之為「爐邊對話」?在現代社會,爐火已不再是家庭的必需,但「爐邊」仍象徵溫暖、傾訴與深談。爐邊意味著平等、親近與真實。在這樣的氛圍中,我們卸下身份的光環,不再只是教授與作者的關係,而是兩顆心靈的交流。「爐邊對話」這一形式的初衷,是要提醒我們:2E孩子需要的,不是單方面的「診斷」,而是真正的「對話」。

✍🏼趙莉的考察筆記

在理解中成長:走訪美國兩所 2E 學校後的教育啟示|

FlexSchool(紐約/新澤西)與 Fusion Academy(帕洛阿爾托)

FlexSchool(紐約/新澤西)

一踏入校園,就感覺空氣中有一種特別的輕鬆感——不是鬆散的,而是溫柔且令人放鬆的氛圍。

我還記得門口擺著孩子們自己種的花盆,上面寫著手繪的標語:

「Be kind. Be curious. Be yourself.」

走廊裡貼著學生的自畫像——有的用鮮豔的色塊,有的用抽象的符號。旁邊附上他們自己寫下的一句話,例如:「我不是慢,我在想更多。」「我不是怪,我只是看到別人沒看到的細節。」「我有太多想法,來不及說完。」「我不是問題,我只是不同。」那一刻我意識到,這所學校不僅僅在教知識,它在教孩子與自己和解。在傳統教育系統中,2E 孩子往往因為「不符合標準曲線」而被誤解。FlexSchool 選擇的方向,是反過來重塑標準——讓教育系統去理解孩子,而非逼迫孩子去適應系統。

正如創辦人Jacqui Byrne所說:「教育不該是一場『篩選』,而應是一場『發現』。一場引導學生去發掘自身優勢與興趣的探索之旅。」

Jacqui在傳統教育體系中曾感到窒息,她參加了一所更為靈活的預科學校的獎學金考試。在那所預科學校獲得了極佳的學習體驗之後,Jacqui進入耶魯大學就讀,並深刻意識到,如果她繼續留在傳統教育體系中,將無法像現在這樣為進入頂尖大學做好準備。在創辦 FlexSchool 之前,Jacqui 共同創立了一家大學升學輔導與考試培訓公司,她在那裡接觸到許多非常聰明但需要不同學習方式的學生。於是,她親自編寫了一套全新的課程體系。後來,當她的兩個孩子在學校中遇到困難——即使他們已經進入資優項目(gifted and talented program)——她也體會到了許多家長的那種絕望。她明白,當地並沒有真正適合他們的學校,於是決定自己創辦一所——一所能看見每個孩子的複雜性、讓他們既能展現才華又能允許脆弱的學校。這,便是FlexSchool的起點。

她告訴我:「FlexSchool致力於營造一個安全且包容的環境,讓資優與雙重特殊(2E)學生能夠探索自己的熱情,接納自身的挑戰,並在這裡找到理解他們、接納他們本來樣子的老師與同伴社群。」在這裡,每個孩子都值得擁有自己的時間表、自己的學習方式、自己的節奏。它不像一般的學校按年齡分班。這裡完全是根據每個學生的狀況、他們對某一學科的掌握程度、他們的成熟程度,甚至包括這些學生之間自然而然產生的默契與共鳴。因此經常可以看到班上不同年齡的大小孩子在一起,例如微積分課程中有九年級和十二年級的孩子在一起,但他們在其他科目上又各自分班。」

讓這些原本在其它學校不容易被接纳的孩子感受到:「他們並不是問題——他們本身就是答案。」

☆ 學校名字的由來:靈活,是為了理解

「Flex」來自「Flexible」——靈活、彈性。這不僅是名字,更是一種教育哲學:

教育不該要求孩子適應系統,而是系統去適應孩子。在FlexSchool,每位學生都有獨立的《個別學習計畫》(Individual Learning Plan)。老師根據孩子的興趣與能力量身定制課程。一個熱愛天文學的學生會用數學計算星體軌跡;一個敏感於文字的學生,則在創意寫作中學習語法與情感表達。

校訓寫道:「Fly with your strengths, get support for your challenges.(讓天賦成為翅膀,讓支持成為風。)」

☆ 教室裡的理解

FlexSchool的課堂是一場持續的對話。學生被鼓勵提出問題、表達異議、分享想法,老師更像「引導者」而非「權威者」。

牆上寫著:「It’s okay to be different,but it’s not okay to hide who you are.(與眾不同沒有錯,錯的是不敢做自己。)」

孩子們在這樣的空間中嘗試、失敗、再嘗試。他們學會溝通、反思、調節情緒,也在一次次被理解的過程中,重新看見自己。

☆ FlexSchool 的三根「魔法棒」:支持系統的力量

在參訪 FlexSchool 的過程中,我不僅跟創辦人溝通,也隨機跟老師和其他工作人員交流。我的內心非常感動,感覺眼前的畫面,就好像這裡每個老師手裡都拿著一根「魔法棒」,隨時準備好幫助每一個孩子找到屬於他們的光。

Flex 的「魔法」來自三根支柱:

○執行功能輔導(Executive FunctionCoaching):幫助學生學習組織、時間管理與目標設定。

○社會情緒學習(SEL):協助學生理解情緒、建立自尊、發展健康人際關係。

○個別化學術挑戰:鼓勵學生在興趣領域深度探索,保持學習熱情與自信。

一位學生曾對我說:「在這裡,我可以慢一點,但我知道我會被等。」這份「被等」的溫柔,正是2E孩子最稀缺的安全感。

☆ 從「退縮」到「發光」

一位母親告訴我,她的兒子曾在公立學校幾乎不說話,常常哭著說自己是「壞小孩」。到FlexSchool三個月後,他開始主動舉手發言,並寫信感謝老師:「謝謝你讓我有機會當我自己。」另一位學生在演講中說:「以前我以為我太奇怪,現在我知道——我只是不同。」

FlexSchool的存在,讓「理解」成為教育的真正核心。

☆ 從紐約到世界

如今,FlexSchool已成為全美2E教育的重要示範之一。除了紐約和新澤西校區,他們還設有Cloud Campus線上課程,接納來自世界各地的2E學生。

FlexSchool用行動證明:當教育以「理解」為起點,孩子的光芒自然被釋放。

Fusion Academy(帕洛阿爾托)

這所學校隸屬全美80多間校區的網絡,第一所創辦於聖地亞哥。我專程採訪了Fusion Academy位於硅谷Palo Alto校區的校長 Jonathan Mason。他告訴我:「我們的目標不是讓學生變成一樣的人,而是幫助他們以自己的方式學習。」

☆ 1 對 1 教學:專注的陪伴

Fusion的核心是One-to-One Learning。每堂課只有一位老師和一位學生:沒有旁聽者,沒有競爭,也沒有比較。

○完全定制:課程節奏可隨學生狀態調整,確保理解先於進度;

○學習主導權:學生可因靈感多問十分鐘,也可因情緒低落而短暫暫停;

○靈活重建:課程可全日制、半日制或按科修讀,全年滾動入學。

Jonathan Mason說:「我們教的不只是知識,還有自我掌控(self-agency)。」這種自我掌控,讓孩子真正擁有學習的主動權。

「Education is not about

performance, it’s about becoming.

(教育的意義,不是表現,而是成為。)」

☆ 全人發展與社群支持

雖然以1對1為主,Fusion仍重視社交與情緒成長。學生可在Homework Café中學習、交流與休息。學校提供大學規劃、心理輔導與執行功能訓練,確保學生在學術與心智兩方面同步成長。

☆ 靈活課程與滾動入學

Fusion的課程可以全日制、半日制或單獨修幾門課。學生可以在任何時間點入學,不受學期限制。這對於經歷挫折,需要重新開始的孩子來說,是一種真正的「重建機會」。