史濟良(Julian Suez)的悠悠歷史

(史濟良、劉麗容)

我敬愛的史濟良先生於4月18日早上在他紐約的公寓中安詳過世。這一陣子只有在電子郵件上跟他有聯絡,知道他從中國回來身體不適,但是萬萬的也沒想到他已離開了人間,離開了我們。

我在過去兩年半的時間特別到他紐約公寓拜訪,並且與他見面多次,更在聖地牙哥州立大學招待過他,主要想要了解他的精采人生。我本再準備要去紐約訪問他,但已經沒有機會了,他善良的微笑將永遠存在我心湖之底。

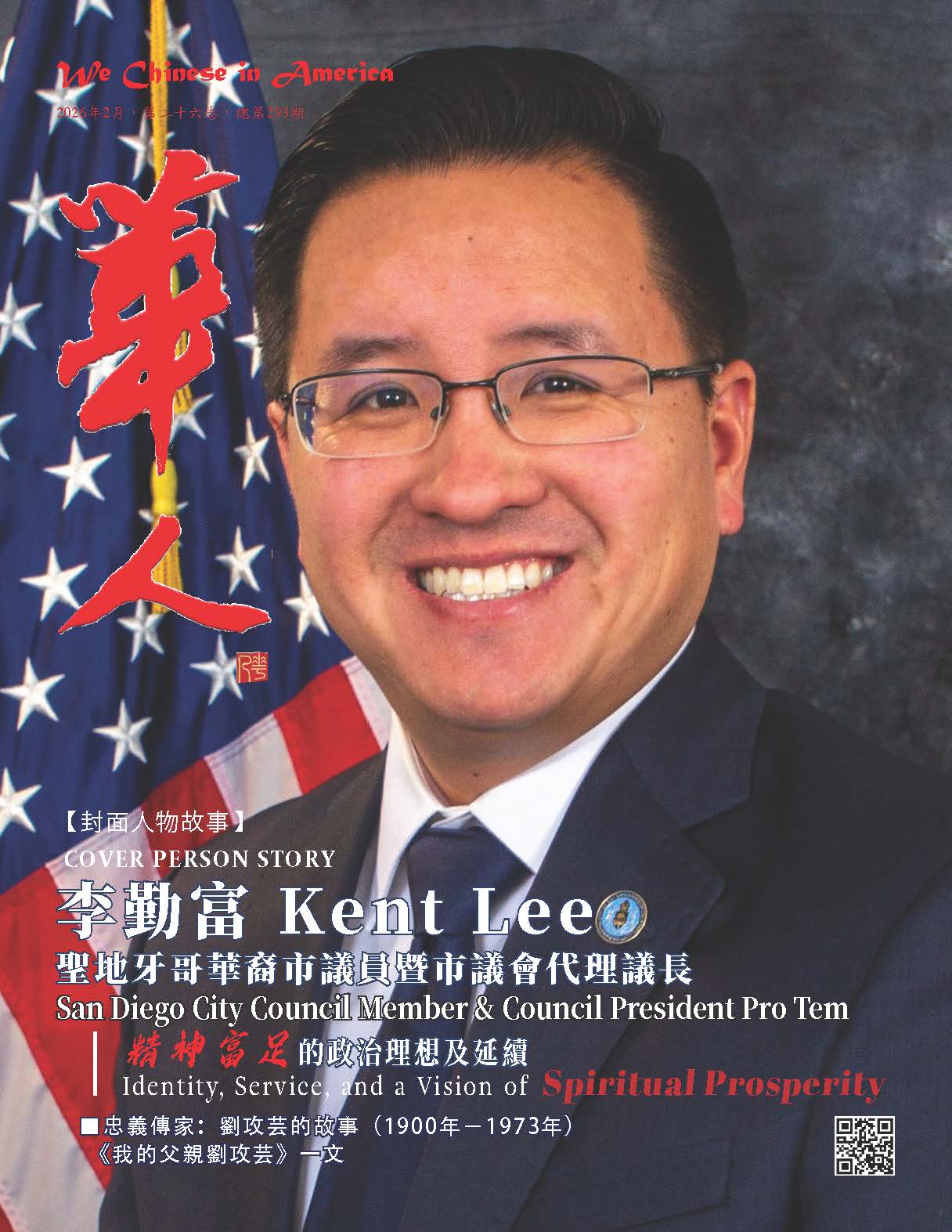

在哥倫比亞大學文理學院東亞語言文化系中有一個專門研究史悠明的系列講座,由史悠明的孫子史濟良贊助。2024年10月4日演講的題目是:「史悠明的外交生活及中國西藏關係對現代中國的影響(The Diplomatic Life of Iuming Suez and Sino-Tibetan Relations in the Making of Modern China)」,由中央研究院孔令偉博士及德克薩斯州德州大學奧斯丁分校李懷印教授主持。史悠明的事蹟為什麼值得我們去研究?史悠明的孫子史濟良(Julian Suez)就是本期的封面人物。閱讀這篇紀念史濟良先生的文章,就可以揭開謎底。

史濟良先生在歷史的守護上不遺餘力,他身為德州大學奧斯丁分校校友,在2016年捐贈20萬美元,設立了一個永久基金——「史濟良中國研究卓越基金」( The Julian Suez Excellence Endowment in Chinese Studies),並創立「史濟良中國演講系列」(Julian Suez Speaker Series on China),以推廣中國歷史與文化。2017年他捐資建立「夏瑞芳講堂」(Z.F. How Lecture Hall)來紀念他的外祖父。史濟良的祖父及外祖父地下有知,一定備感欣慰。

沏一杯茶的時間 就在一個大雨滂沱的早上,我來到了史先生位在紐約的家裡,發現他的家中充斥著懷古的味道,有字有畫、有中國式的、有西方式的,也充分表現出他對東西文化的了解以及東西文化的喜愛。這時,我們談起…… (以下內容包含史濟良先生的口述及參考史料)

史濟良的英文名字 —— Julian Suez,引起了我強烈的好奇心:第一,好奇他的姓氏「史」英文翻譯居然與蘇伊士運河的同字(原本「史」英譯是「Shi」),這究竟是怎麼一回事呢?接者,他的中文名字「濟良」跟他的英文名字是配合在一起——濟良的發音跟「Julian」是一樣的,而這個名字來源又是什麼呢?經過幾次面談之後,答案呼之欲出。原來他的名字「Julian」是來自於他外婆的名字——Julia。而他的姓「史」字英文翻譯是因為他的祖父史悠明,字藹士,又稱史藹士。因為很多外國人不會發「史」這個音,所以就用了「Suez」代表史藹士。這樣子終於將他名字背後所有的謎題都解釋開來,擁有著深遠歷史背景意義。

1933年10月17號史濟良出生於上海,高中就讀聖約翰大學(St. Johns)附中,並在上海交通大學就讀了兩年機械工程,24歲以前他都在上海生活。1952年他由羅湖抵達香港與母親會合,初到香港的他身上只能帶10塊錢過境。隨後,他在香港念了大學,與母親住在銅鑼灣(Causeway Bay )。

大學畢業後由姨父擔保到美國的德州大學奧斯丁分校唸書,當時他身上只有2,000元美金。他就擔任助教並在汽車旅館打工。1961年他獲得了機械工程學位(Bachelor of Science in Mechanical Engineering, BSME)為班級頭名,榮獲Hugh Scott Cameron Award獎。1962年於麻省理工學院完成碩士學位後隨即進入IBM工作。1978年至1979年間外派到香港,專門處理IBM大中華地區客戶赴美考察相關事宜,在那裡他學會了廣東話,因為當時的秘書都是說廣東話。1984年他出任lBM在中國分公司系统工程部經理。1987年返美在IBM總部負責安排lBM大中華地區客户赴美國考察事宜。1993年雖從IBM退休,但又被公司邀請負責國際事務,成為半退休狀態,實則正式退休時間是2020年。在半退休期間,他就近在哥大東亞圖書館開始了解並研究其家族人物,特别是其祖父、外祖父及父親。同時,他不遺餘力地幫助該館拓展收藏重要的檔案文獻史料。

當我回到聖地牙哥後就對他提出書面的問題,以下是他的回答:

◆ 為什麼選擇奧斯汀?

史:

我只是單純跟著我的表弟從香港來到德克薩斯州,自1958年始就讀機械工程學位。重點是,對於居住在德州的當地學生來說,每學期費用只需50美元,而外州學生則需要支付200美金。

◆ 請分享您在IBM的職涯?

史:

我於1962年開始在IBM波基普西實驗室的系統開發部門工作,擔任初級工程師,專注於特殊應用程式設計,主要針對性能進行優化。這項工作逐漸轉變為系統性能評估,前後持續10年左右。隨後,我轉入IBM世界貿易部,繼續從事系統性能方面的工作,這又是另一個10年經歷。這個職位讓我在1980年被派往香港,負責管理「中國銀行」的團隊。中國銀行是香港最大的客戶之一,屬於中國政府所有。我有機會在IBM於中國發展初期時被派往北京工作,負責中國客戶的經驗讓我獲得了IBM在中國成立初期於北京的任務。到1987年,我在北京的派遣任務結束,但對IBM中國市場的支持才剛剛開始。接下來的30年裡,我負責安排中國客戶訪問美國IBM,隨著IBM中國的快速發展,我組織了許多這類活動。隨著疫情客戶減少訪美拜訪活動,最終我於2020年底正式離開了IBM。

◆ 您的人生指導原則是什麼?

史:

永遠做正確的事,永遠不要惹出任何麻煩。 努力學習,努力工作。

◆ 請跟我們談談您的母親?

史:

自小母親希望我這個獨生子有一個興趣愛好,於是集郵成為我一生的愛好,也讓從中學到了許多歷史與地理知識。我跟我母親的關係一直非常親密。她帶我參加了很多活動,讓我認識了她的親戚朋友。她也經常跟我談論人際關係中人們的行為舉止。最重要的是,她給了我自由成長的空間。這是我小學時期的成長過程。

自從1939-1945年間,父親在日本佔領上海期間去了美國和昆明,母親就在上海獨自承擔起父母雙重角色。那時長途旅行是非常艱難的,尤其在1942年日本佔領時期。但母親非常勇敢,帶著9歲的我乘坐30多小時的火車,慶祝祖母60歲生日,以及我的十歲生日(按中國傳統年齡計算。)

1940年代,母親開始外出工作賺錢,在當時的社會對於一位女性工作這件事來說是相當罕見的行為。她首先賣掉了自己繼承的商務印書館和五洲藥房的股票,開始土地中介一職。整個1940年代她從事住宅地產的買賣和租賃工作。

1946-1948年這段時期對我來說相當艱難,父母離婚後,我和母親仍住在一起,我們搬出了薩沃伊公寓(瑞華公寓:Savoy Apartment House),回到了姨媽夏璐瑛的公寓。母親繼續她的地產中介工作。在這些年裡,她不斷強調要我在美國接受大學教育。當1949年10月1日政治氛圍改變,上海的生活變得更加限制,母親知道她必須前往更自由的世界生活,這是為了她自己,也是為了我。1952年7月,母親獲得了前往香港的出境許可,則我必須與再婚的父親一起住。這是我第一次和母親分開,這一別就是五年。

1952-1962年,應該是母親生命中最具挑戰性也是最豐富的一段歲月,充滿著成就感。作為一位47歲的單身女性,她於1952年9月毅然決定離開香港並開創新的生活,勇敢地在這競爭激烈的世界中開始了自己的未來。 1950年代初期的香港是一個充滿挑戰的地方,許多帶著資金的人來到這裡尋求自由世界的機會。母親和她的兩位表親一起創立了一家小型企業,名為『鳳凰時裝』,主要為居住在美國的顧客製作傳統的中式服裝。香港因其多樣化的商品、高效的勞動力和完善的基礎設施被稱為購物天堂。表哥路易斯和當時的未婚妻回憶起,母親總是開朗樂觀。

母親顯然有著深遠的眼光,她希望我能夠來到香港,享受自由世界中所提供的機會。1957年,我在香港與她團聚。自此,母親再也沒有回過中國。她說『在中國沒有留下任何值得留戀的東西』。在香港的18個月裡,我與母親同住。1958年8月,我登上了美國總統航運公司的「克利夫蘭號」(President Cleveland),前往德州大學奧斯汀分校就讀。母親為我開設了一個美國銀行賬戶,存入她辛苦賺來的2,000美元,以支持我兩年的大學學費。

待在香港的母親隨後轉職到香港家庭計劃協會(Family Planning Association of Hong Kong),擔任辦公室經理的職務。她在香港生活至1962年,然後移民到美國與姊妹團聚。

1962年11月母親抵達紐約市(NYC),當時我已經在IBM位於波基普西(Poughkeepsie)的辦公室工作了三個月。母親非常高興見到她最親近的妹妹——夏璐韻,她在1934年初離開了上海,兩人已經有28年未曾見面。

母親一生都住在大城市,郊區生活對她來說有些局限。她很快就在紐約市找到了一份工作,一家大型百貨公司的會計部。母親總是能很快的適應工作環境,並且她在紐約市有舊友,也結交了新朋友。母親保持了活躍的社交生活,與不同的朋友圈一起參加各種活動。1970年代,我曾帶她和朋友們去了兩次歐洲度假旅行。第三次度假旅行是在1984年,她與來自華盛頓的二姐夏璐德和香港來的八妹夏璐敏一同前往澳大利亞和紐西蘭。真正的大旅行是在1979-1981年間,當我在IBM有任務時,她在香港待了兩年。她有機會與1950年代的朋友和親戚重聚。

2006年,母親在她100歲生日後去世,是夏家八姐妹中最後一位離世的。二姨夏璐德姨媽於2005年過世。母親一直身體健康,晚年甚至不需要服用任何藥物,連維生素也不用。她一直努力工作到1979年,並在紐約市宜享晚年。她對自己後半生的生活方式感到相當滿意。

從史濟良的回答中,我進一步了解到他的祖父、外祖父及母親……

▶ 祖父——史悠明(Iuming C.Suez,1881—1940)

他是一位具有遠見的外交官和石油勘探先驅,他對於中國在西藏地區外交上與中國油礦開採上擁有指標性的貢獻。

史悠明的貢獻涵蓋了外交、石油勘探、危機管理、加密技術等多個領域。他在中國外交史、石油行業發展以及戰時應對策略中均發揮了重要作用。

外交上的影響力 西藏與國際經驗

史悠明的西藏經驗對北洋政府的治藏政策和當時中國外交官員對西藏的認識具有深遠影響。1914年,他的觀點被顧維鈞在與英國駐華公使朱爾典的會談中多次引用。時任外交官顧維鈞不懂藏語,但依靠史悠明的實地經驗,能在外交談判中更加游刃有餘。這顯示出史悠明在中國外交領域,尤其是處理敏感區域問題上的重要作用。中南美洲的服務經歷:在西拉姆會議後,史悠明曾在巴拿馬和秘魯等中南美洲國家服務,拓寬了他的國際視野。這些經歷使他更具全球化視角,並且能夠在處理國際事務時運用更為廣泛的經驗。

玉門油田的開拓與貢獻

1937年,史悠明擔任隊長,率領「西北採礦試探隊」開展中國歷史上首次對玉門油田的勘探,在極為艱苦的環境中,史悠明領導隊伍克服了道路泥濘、土匪威脅、錯誤地圖等挑戰。為中國石油產業的發展奠定了基礎,還為未來石油城的誕生提供了關鍵性支持。

密碼設計與加密貢獻

創新電報密碼:史悠明利用中國成語設計了一套電報密碼,這套密碼的獨特性和隱秘性僅為少數人所理解。這一創新不僅提高了情報的安全性,也顯示了他在情報管理和加密技術上的先進思維。

▶ 外祖父夏瑞芳 (How Zoen Fong ,1871—1914)

史濟良的母親夏璐雅來自於上海的一個望族,外祖父夏瑞芳(1871-1914)是「商務印書館」創辦人之一。他是一位清末民初的教育家和改革者,他的英文名字也是為了方便人們稱呼而使用——How Zoen Fong。他積極倡導教育改革,提倡實用主義教育理念,主張學以致用,並專注於培養學生的實際能力和技能。他的教育思想和實踐對中國近代教育產生了深遠影響,為中國教育的現代化進程做出了重要貢獻。

夏瑞芳和其妻鮑翠玉育有一子八女。夏家唯一的長子夏鵬,1920年自賓州大學華頓商學院畢業即回到商務印書館工作。1971年,夏鵬移居香港,擔任香港和台北銀行的董事,1976年去世。而夏鵬育有一女——夏連蔭(華裔口述史學大師),1973年病逝。

史濟良自述「這八位姐妹的出生年份恰好涵蓋了整個十二生肖的週期,從1900年到1911年。分別是:夏瑪麗 Mo-Li How、夏璐德 Ruth Loo-Tuh How、夏璐懿 Loo-Yee How、夏璐梅 Loo-Mei How、夏璐雅 Rhoda Loo-Ya How、夏璐韻 Loo-Yuin How、夏璐瑛 Loo-Ing How、夏璐敏 Loo-Ming How。」這八位姐妹全都畢業於上海的麥瑪學校,這是一所由衛理公會創立的女子中學。

長女夏瑪麗為黃漢樑(曾擔任過國民政府財政部部長)第一任妻子。次女夏璐德嫁給了郭秉文(建立中國第二所國立大學——東南大學,並出任首任校長)。三女夏璐㦤夫家是上海灘當時台灣首富板橋林家花園的少東林勤。四女夏璐梅是茱莉亞學院(The Juilliard School)的高材生,回國之後與江元仁結婚。五女夏璐雅(Rhoda Loo-ya How),也就是史濟良的母親,與史久榮(史久榮是中國汽車工業發展史上的重要貢獻者之一)結婚。六女夏璐韻與應和春(父親應玉書是上海歷史最悠久品牌之一——冠生園食品廠的股東之一)結婚。七女夏璐瑛與王恭芳結婚,王恭芳的叔叔是王正廷——1919年代表中國出席巴黎和會全權代表之一。么女夏璐敏嫁黃宣平(經營管理美國電冰箱和大型空調設備的北極公司)。

下列的三本書都特別提到史濟良先生的外祖父夏瑞芳:

《東成西就——七個華人基督教家族與中西交流百年》

2012年羅元旭(York Lo)出版了一本《東成西就——七個華人基督教家族與中西交流百年》,該書描述中國近百年中國近百年現代化歷程,其中包括史濟良的外祖父夏瑞芳創建商務印書館的歷史。該書透過後人獨家訪問,收錄歐美珍藏史料及圖片。史濟良先生到老記憶不衰、幽默風趣,總是對研究者慷慨分享其家族和親友的眾人物關係和信息。史濟良先生非常推崇此書。

《典瑞流芳:民國大出版家夏瑞芳》

在史濟良先生的資助下,2014年台灣商務印書館出版了一本中英雙語的《典瑞流芳:民國大出版家夏瑞芳》,由白先勇先生強力推薦。出版的時間是夏瑞芳逝世100週年。史濟良先生在書中序寫道「……我也要感謝史丹福大學的胡佛研究中心歷史資料部門同意本書印出其珍藏具有歷史性的,一世紀以前上海有關商務印書館與夏瑞芳先生的寶貴照片(由攝影家F。Stafford先生拍攝,此組照片是由Stafford先生令孫R。Anderson教授捐贈於胡佛研究中心。)……」這本書也端端正正的放在史濟良先生的桌上。

《典瑞流芳:民國大出版家夏瑞芳》

趙俊邁先生透過收集大量歷史資料及對多位夏瑞芳後人的採訪。《典瑞流芳》於2014年6月在台灣首版,2017年時商務印書館在成立120週年之際推出了簡體版。

第二次再度拜訪史濟良,繼續了解他的足跡…… 因父母親在他很小的時候就離異,因此史濟良的童年成長經歷與母親夏璐雅及其家族有著密切的關係……他居住在愚園路749弄22號、瑞華公寓及紐約紐約河濱大道旁……

▶ 愚園路749弄22號(以下內文及照片取自史濟良先生撰寫的《回憶夏家在愚園路的老房子》整理)

愚園路749弄22號,本是夏瑞芳家族在上海的房地產,後由夏瑞芳的遺孀鮑翠玉與史濟良的舅舅夏鵬買下來,是一棟三層樓西式大花園洋房。最初幾年,由鮑翠玉和未出嫁的女兒及兒子一家住在這。

1919年至1931年期間夏家八姊妹都在此居住,她們都就讀中西女中。因為距離中西女中近,成了年青人的樂園。夏家常常舉辦親朋好友聚會。史濟良母親及夏家姊妹的好朋友常常將中西女中的學生帶到這裡一起聚會,她們都是史濟良母親及夏家姊妹的好朋友,其中包括謝文秋商務印書館元老謝洪趙先生的大女兒,也是夏家愚園路大宅的常客。在後來的半個多世紀的歲月裡,史濟良仍與其中多數人保持著聯繫。

1930年代初到1942年,大部分的家庭活動都圍繞著這棟房子。但自從1934年史濟良的六姨夏璐韻離開上海去美國後,夏家姊妹再也沒有聚在一起過了。最後居住在這的只剩夏家三位姊妹和三位男孩:夏瑪莉、夏璐梅及史濟良的母親夏璐雅,夏璐梅的大兒子江成賢、二兒子江齊賢及史濟良。

到了1941年底,日本人偷襲珍珠港後,日本人進入上海租界。當愚園路失去了英租界的保護時,夏家三姊妹及家人擔心繼續居住於此可能有危險。大約就在此時,史濟良的母親夏璐雅帶著史濟良從這裡搬了出去,住進法租界安福路233號,與七姨夏璐瑛夫婦住在同一棟公寓。

1942年,剩下的夏家人,夏瑪莉、夏璐梅及兩位兒子江成賢、江齊賢,也搬離了這裡,住到常熟路上的瑞華公寓,與三姨夏璐懿一家同住同一棟公寓。

最終,愚園路749弄22號在1942年被出售。現已由政府改做長寧區婦幼保健院的行政辦公大樓使用。

▶ 瑞華公寓(英語:Savoy Apartment House)

瑞華公寓是一棟八層樓的八字形的高級公寓,佔據了常熟路與延慶路的那個街角,為上海灘當時台灣首富板橋林家花園的少東林勤家族(台灣板橋林家)的房地產,而史濟良的三姨父就是林勤。林勤的父親林鶴壽是林家三房林維德的二兒子,也是當時林家在上海的首富。而在上海的英租界和法租界,林鶴壽置辦了大量房地產,其中最著名的就是原名為「賽華公寓」的「瑞華公寓」 。

1941年12月,史濟良的母親夏璐雅先帶著他搬離愚園路749弄22號住進法租界安福路233號,與七姨夏璐瑤夫婦住在同一棟公寓。到了1946年,史濟良隨著父母搬到瑞華公寓裡。1947年初史濟良的父親搬離了瑞華公寓。1949年抗戰勝利不久後,瑞華公寓被政府沒收後,史濟良和母親、親戚,不得不住在瑞華公寓內一套一室兩廳的房間。其中,史濟良的姑姑夏璐懿和史濟良與母親都得住在餐廳,隨著情勢林家和夏家陸續遷出此處。史濟良與母親最後搬回了安福路233號。

▶ 紐約河濱大道公寓

這個地方充滿許多珍貴回憶,在擺設上仍維持當年的模樣。這個房間曾經住過史濟良的表姊夏連蔭,以及徐志摩的第一任夫人張幼儀。最重要的是有史濟良與她母親的珍貴回憶……

永遠的懷念……

史濟良先生是仁社的成員,他分享了仁社的照片。往事只能回味,善良的史濟良先生是一位謙和優秀的人,他傳奇的故事及精彩的人生今天劃下了句點,但是他的一言一行將永遠留在我們的心中。永遠的懷念!