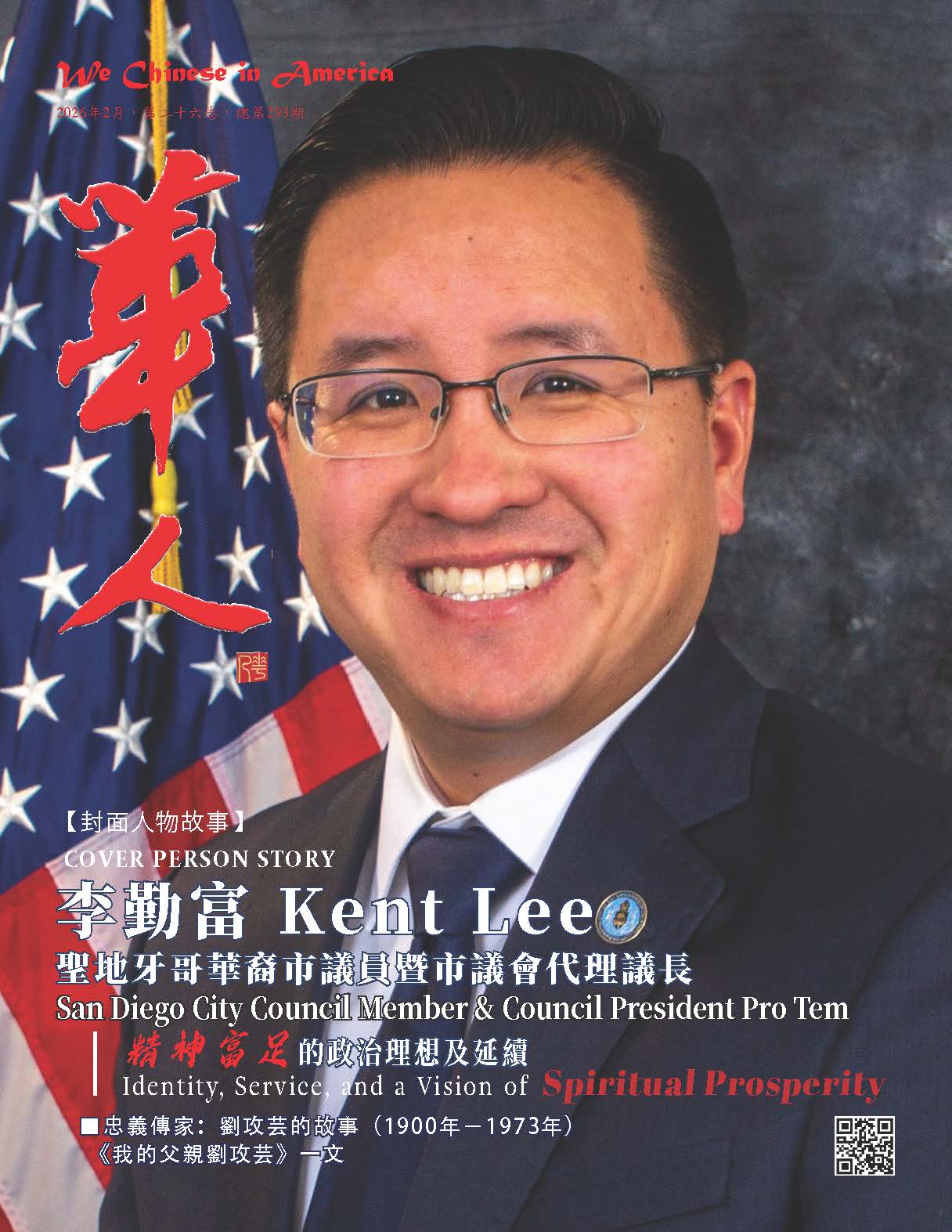

人生八秩 雪泥鴻爪——彭應吉的故事 (George Peng)

文|堅子

圖|彭應吉

彭應吉是20世紀80——90年代重慶少有的風雲人物。他承包經營的龍門塑膠廠不到一年的時間,扭虧為盈。

工廠效益蒸蒸日上,進而發展成龍門百貨,重慶也在偶然間產生了很多個第一:第一個在重慶解放碑裝飾門面實行開架銷售;第一個在全國實行購買大件商品送貨上門;第一個承諾電器產品維修期間借一台使用;第一個提出「顧客永遠是對的」,並提出「如果你還滿意歡迎你再來,如果你有意見請對我講」的口號;第一個為殘疾人搞義賣,義賣所有利潤全部捐給殘疾人;第一個用計算機對庫存產品進行管理;第一個成立重慶民營出租公司-龍門出租公司,第一個設備租租賃有限公司,第一個商業項目策劃有限公司,第一個與日本精工集團合資的電子鐘錶工廠,第一個開發房地產的企業……

~將門之後的原罪~

十年前,2014年4月23日,坐落重慶七星崗的渝中區人民政府大樓內,一場簡樸而隆重的儀式正在舉行。

遠渡重洋來到此地的美國加利福尼亞州聖地牙哥郡郡長朗.羅伯茨,與渝中區區長唐英瑜在掌聲中交換了雙方締結為友好區郡的證書。稍後,羅伯茨郡長與唐英瑜區長特地把在場觀禮的彭應吉先生請到前排合影留念。羅伯茨緊握彭應吉的手,對他殫精竭慮玉成此事深表感謝,盛讚他「搭建了美中民間友好的又一座橋樑」。

當然,生於斯長於斯的彭應吉為重慶所作的貢獻遠不止此。他是當地首批成功創業的民營企業家之一;他打造的先進經營模式、他堅守的經營理念早已成為一代人的標桿;他把家鄉的聲望推展到海外,成立了美西第一個「重慶同鄉會」……然而鮮為人知的是,他也曾在家鄉的熱土留下過無比沉重的腳印,灑下過屈辱的淚水,嚐盡了人生的酸甜苦辣。

洗印照片、甚至代客修鐘錶的主意,藉以增加收入。當然這也絕非一帆風順,他出門攬活、交貨之時,就曾經兩次被工商管理局逮住,開罰警告,損失不菲。他自知有把柄在身,也只好忍氣吞聲,付錢了事。

將門之後彭應吉,就這樣以「戴罪之身」在社會底層頑強掙扎、執著耕耘。他沒有怨天尤人,也沒有放棄夢想,一直憧憬著出頭之日。終於,他等來了中國70 年代末的偉大變革,等來了屬於他、也屬於萬千創業好漢的黃金時代。幾乎與此同時,他頭上的「緊箍咒」也得以摘除,所謂「記變天帳」的污蔑之詞終於被推倒。1980年7月,當年被判勞動教養的錯誤處理獲得了完全徹底的平反。

1943年仲秋,抗戰正酣之際,彭應吉在重慶上清寺國軍44軍的軍部呱呱墜地,母親謝述蘊是時任該軍代軍長兼162師師長彭誠孚的第三房太太。這個苦命的女人本是彭家丫鬟,後被彭將軍所愛,納為側室。雖然她為這個大家庭生養了三男五女,但終因身世卑微,頗不受族人待見。在她膝下排行老五的彭應吉打從懂事起,就飽受舊禮教帶來的白眼與涼薄,但母親以特有的聰慧與倔強為他奠定了人生基調,讓他總能坦然面對憂患,屢挫屢起,永不言敗。

1948年四月,曾率部出川與日軍作戰的彭誠孚將軍,在國民政府重慶行轅參諮室中將主任任上不幸病逝,年僅62歲。昔日煙火鼎盛的彭府頓告分崩離析。分家時,長輩對待三房有失公允,三姨太謝述蘊據理力爭後,分得祖田300畝。她覺得自己出身貧賤,不怕吃苦,靠著這些田土的收益,應能拉扯大八個娃。

不料稻子剛剛三熟,重慶便迎來改朝換代的巨變。母親謝述蘊的成分被定為官僚地主,田產被全部分給農民。苦命的女人又一次默默接受命運的安排,換上粗布衣衫,開始幫人家帶小孩、做家務。當這些都不足以養家糊口,最後不得已開起小飯館賴以謀生。

只享受過五年多「將門之後」待遇的彭應吉,也開始承受接踵而來的厄運。彭應吉天生一副好嗓子,上小學時就在學校嶄露頭角。愛唱歌的他懷著滿心抱負,打算投考音樂專科學校, 卻因「政審不合格」而未被錄取。14歲的少年郎這才明白,社會並不存在任他馳騁的空間。無奈之下,他到哥哥彭應立工作的印刷三廠當了一名學徒工。不久又因是地主、舊軍官家庭出身,彭應吉被抽調去參加「大煉鋼鐵」,又被安排下礦井挖煤。之後煤礦缺乏支撐巷道的木材,他 又被森林工業局調去伐木。

少年彭應吉辭別母親,來到偏處川西的阿壩藏族羌族自治州。這一帶的小金(舊稱懋功)、馬爾康等地,在上世紀60年代初還保留著地廣人稀的原始狀態。即使盛夏,低窪處也是積雪不化,冬天更是「羌管悠悠霜滿地」。彭應吉和工友們有時在山裡走上兩三天,也碰不到一個人。他們的工作是在陡峭的斜坡上伐倒參天巨木,運出深山。這種活兒有相當高的風險,萬一腳跟在斜坡上沒站穩,或者站錯了方向,就有可能被倒下的大樹壓死。他在山裡幹了兩年多,吃的是饅頭加野蘑菇,住的是樹枝搭的窩棚。在磨出兩手老繭、穿爛兩雙膠鞋之後,伐木任務終告完成,這才回到城裡的茄子溪木材綜合加工廠上班。

茄子溪一帶恰是彭誠孚將軍過世後,彭母謝述蘊分家得到的田畝所在地。彭應吉有位同事是彭家舊時佃戶的兒子,得知彭應吉正是彭將軍的後人,就主動邀請他去家中作客。後來彭應吉向同宿舍的張姓工友談起此事,隨口說了一句:「這一片從前是我們家的地,所以他們請吃飯。」不料說者無心,聽者有意。之後不久,張姓工友竟在政治學習中「揭發」彭應吉,說他這個地主少爺念念不忘「查田問土」,記「變天帳」!彭應吉就此闖下大禍,廠領導先是責成他在小組會接受整肅,繼而又押到全廠千人大會上批鬥,逼他低頭認罪。這種鬥爭會居然一連開了三場,批判調門也逐次升高,最後竟扣上「彭應吉一貫仇視我黨與人民政府」的帽子!在那個「階級鬥爭一抓就靈」的歲月,21 歲的彭應吉於是成為妥妥的反面典型,就此因言落難,被判處勞動教養三年,送到重慶江北三洞橋附近的少年管教所接受管教。

這是1962年年底,剛剛邁入成年的彭應吉開始了他的至暗時段。雖然在管教所幹的都是粗重活,但好在勞動教養尚屬行政處分,與判刑有別,他依法還能拿到每月21元的「工資」,只是人身自由受限,不許回家。後來因為表現良好,勞動教養得以解除,但因被開除了工籍與公職,原來的工廠再也回不去。他已被體制徹底拋棄,成了失業大軍的一員。

走投無路,彭應吉陷入空前的沮喪之中。這時,肩挑全家生活重擔的母親謝述蘊給他送來一句至理名言:「一道田埂三節爛,三窮三富不到老。」他於是鼓起自謀職業的決心。見走街串巷的理髮匠還有人幫襯,他動了心思,先蹲在理髮店門外「偷師」多日,之後便借錢買了推子、剪子與「喚頭」。所謂「喚頭」就是一把音叉,理髮匠一手執其柄,另一手持小棒往上一刮,音叉會出現振動,發出低沉的嗡嗡聲,不太響亮但能傳很遠,足以讓顧客知曉。可是頭一天,當彭應吉背著工具箱出門,走到平民百姓聚居之處,卻失去了刮響音叉的勇氣!他踟躕不前,猶豫再三,終於把心一橫,腳一跺,做出了「撕破臉皮的第一刮」。很快,一位要剃光頭的老者成了他的第一個顧客。自此山城重慶街頭,便多了這樣一位年輕帥氣的「剃頭小哥」。過了一段時間,發覺理髮這活走路多賺錢少,並不好幹,彭應吉又琢磨起代客洗印照片、甚至代客修鐘錶的主意,藉以增加收入。當然這也絕非一帆風順,他出門攬活、交貨之時,就曾經兩次被工商管理局逮住,開罰警告,損失不菲。他自知有把柄在身,也只好忍氣吞聲,付錢了事。

將門之後彭應吉,就這樣以「戴罪之身」在社會底層頑強掙扎、執著耕耘。他沒有怨天尤人,也沒有放棄夢想,一直憧憬著出頭之日。終於,他等來了中國70年代末的偉大變革,等來了屬於他、也屬於萬千創業好漢的黃金時代。幾乎與此同時,他頭上的「緊箍咒」也得以摘除, 所謂「記變天帳」的污蔑之詞終於被推倒。1980年7月,當年被判勞動教養的錯誤處理獲得了完全徹底的平反。

~成功屬於敢想敢幹的人~

彭應吉的冤案平反昭雪後,被「落實政策」安排到磁器口的「金鳳電器廠」工作。該廠廠長彭昭明是一位退役民警,用人大膽,獨具慧眼。受他賞識的彭應吉如魚得水,一年間從生產班長升到車間主任,再到廠的生產辦公室主任,從中積累了企業經營管理的豐富經驗,摸到了商品生產與流通的規律。未幾,當地望龍門街道一家塑料廠經營不善,瀕臨倒閉,緊急徵聘能帶領企業起死回生的人才,彭應吉當機立斷,毛遂自薦,與街道簽合同,正式承包了該廠。

彭應吉接手的這家小廠,之前主要生產中學生用的塑料量角器,女工占全廠員工的九成。之前因為開不出工資,已清退了50多人。新廠長彭應吉到市場調查一番,決定開發新產品。他將簡單的直尺、量角器、三角板組合在同一個產品之中,實現一物多用,並得到當地數學學會的首肯,銷路頓時飆升。廠子很快有了起色,資金漸見充盈。他於是召回被清退的工友,並將第一筆分到的承包收入2萬多元不作私用,而是用於著手改善生產環境和更新設備,讓該廠成為率先在廠房安裝冷氣的少數企業之一。當時的重慶尚未升格為直轄市,政府機關的辦公經費並不寬裕,有些部門甚至要借用他們的空調會議室開會,以應付有「火爐」之稱的酷暑。

~ 壯心不已 鐵漢柔情 ~

80個春秋匆匆過去,彭應吉的人生經歷了許多次角色轉換。從將門之後到伐木苦工,從批鬥對象到監管少年,從街頭小販到公司法人。終於,他在波詭雲譎的商海闖出一片天地,成為重慶當地知名的民營企業家。1998年,他成立綜攬國際商務、投資開發、培訓諮詢等多項功能的「華僑實業總公司」,不但國內業務蒸蒸日上,經營的觸角還伸向大洋彼岸。曾經一貧如洗的他,擁有了過億身家。

富起來的彭應吉從未忘記回饋社會,他大手筆贊助教育與公益事業、第一時間捐款賑災,多年來累計捐獻超過五千萬元。他為重慶的發展獻計獻策,多次應邀到大學、機關演講,分享他的成功經驗。重慶升格為直轄市後,彭應吉先後三次當選為市人大代表,又被遴選為僅有27人的市政府決策諮詢專家委員會委員。2004年,他被中國全國僑聯評為「歸僑僑眷先進個人」, 2010年又榮獲「華商貢獻獎」。

從20世紀90年代初起,彭應吉常因經商往於重慶與美國加利福尼亞州。他與愛妻鋼琴教師陳源瑾不約而同喜歡上風景如畫、氣候宜人的聖地牙哥,選擇定居於此。性格豪爽的彭應吉在這裡廣交朋友,共襄盛舉,與來自大陸、臺灣、東南亞的華人華僑,以及世居當地的華裔人士交情日篤。他還在美國發起成立「南加州重慶同鄉會」,團結、幫助旅居海外的鄉親,更成為駐外機構開展各項活動的得力助手,為增進中美民間友誼作出了積極貢獻。經商之餘,他還與聖地牙哥多位僑領共同奔走,先後促成中國江蘇省鹽城市、福建省泉州市,以及重慶市渝中區與聖地牙哥郡結成友好郡市,這才有了本文開頭的那一幕。當然,這些都已成為中美兩國民間交往的累累碩果,載入兩地發展的史冊。

彭應吉清醒地意識到事業須有新人接棒,遂將重慶高博公司的日常管理逐步交予女婿李昭、長女彭蘭,以便把更多的時間留在聖地牙哥,陪伴妻子陳源瑾與幼女彭光璞。他們酷愛旅遊,飽覽過五大洲的旖旎風情。有暇時約三五好友,品茗談天,或露一手烹飪絕技以饗眾人。

然而天有不測風雲,陳源瑾2021年10月突然被確診罹患胰腺癌!面對這前所未有的打擊,彭應吉強忍悲痛,全神貫注、衣不解帶,細心照料愛妻。陳源瑾多次住院搶救,生死關頭去來,彭應吉總是通宵達旦守候在病床前。當病情稍有好轉,就親自駕車,將親手準備的三餐送到病妻的嘴邊。陳源瑾一度稍有起色,表達想出門再看這個世界的心願,彭應吉就按照她的想法安排行程,陪她北上加拿大,西去地中海,還專程到東非肯尼亞,直擊動物大遷徙的壯觀場景。

在彭應吉無微不至的關懷下,陳源瑾與有「癌王」之稱的惡疾頑強抗爭將近三年,於2024年6月20日辭世。永別曾經相濡以沫的愛妻,彭應吉的悲傷無法形容,只覺得之前經歷的百般坎坷都難與這次的喪妻巨慟相比。但這位堅強的漢子終於把難以止抑的淚水擦去,昂首面對未來的歲月。東太平洋的海風、故鄉重慶的江聲,依然激蕩著他心底的壯志。他還在籌畫新的商業計畫,決心讓不平凡的人生再譜新篇。

█ 您們家有許多兄弟姊妹,但唯有您從貧困中找到了奮鬥的動力,並且成功了。您覺得這背後的原因是什麼呢?

彭:

我是將門之後,父親彭誠孚,就讀早於黄埔軍校的保定軍校,曾與張群、劉峙同窗,畢業後在成都講武堂任教。所以中國軍界,頗多彭氏門生。抗戰軍興,彭誠孚率川軍64軍沖鋒陷陣於大武漢保衛戰,日軍屢屢重創。1939年「五三、五四」期間,日機對重慶連續實施大轟炸,「五三、五四」慘案發生,暫時陪都一時滿目焦土,防空洞内空氣不暢,窒息死亡嚴重,遍地屍首。蔣介石因此撤換原重慶防空委員會主席劉峙,以中將彭誠孚擔任重慶防空委員會主席。出任期間修建完善了大量的防空洞,改善了重慶的防空設施的通風系統、設立了從武漢到重慶沿途的防空警戒哨,大大减少了日本空襲重慶的損失。而後,轉任襄樊警備司令。繼續與日軍直接作戰,直到抗戰勝利後回川。

我為家中老五,上有三姐一兄,下有二妹一弟。1948年底,父親彭誠孚因病溘然長逝。家裡頓時陷於風雨飄搖之中。翌年,彭家更是自上流社會歸返百事盡哀的貧賤之境。田也没了,租也没了,母親再作馮婦,出去幫傭。東家除管她吃喝之外,每月给她一袋麥麵作為她的薪酬。區區一袋麥麵之於八姊妹,自然難以糊口,於是我便跟著哥哥姐姐去河邊撿拾爛菜葉,回家後和著菜葉熬粥,無奈粥少菜多,吃得我與一干姊妹滿臉菜色。姐姐帶著我與弟弟晚上到觀音橋(當時完全是農村)捉青蛙、抓黃鱔來改善生活。七八歲之間,我又去中興路、朝天門一些坡坡坎坎的地段替爬坡困厄的人力車夫助拉邊槓,好一陣汗流浹背,方獲三五分小錢。對街邊麻花、熨斗糕的香味不屑一顧,我徑直回家,將體溫尚存的幾個小錢全部交給淚眼婆娑的媽媽。艱難時事,不其然誤了學業。我踏入小學已逾八歲。誰知進了學校,我過得更苦更累,自六歲起便打赤足,進了學校之後他依舊赤足。赤日炎炎,腳心在曬得發燙的柏油路上常常燙起大大小小的「果子泡」。隆冬數九,雙腳以及兩手更是凍瘡累累,又痛又癢,癢痛交織,讓我不知所措。14歲小學畢業,家中無餘錢供繼續讀書,只得停學就業。在那個年代,因特殊的身份背景與太低的學歷,踏入社會要獲得一份相對穩定職業又談何容易。於是,他四處做零工,八方幫丘二,做過印刷,學過機修,挖過煤炭,煉過鋼鐵,司職過泥水匠、鐘錶匠、理髮匠、攝影師。

早年的生活經歷,讓我少了循規蹈矩,按部就班的可能性。但是多了社會的歷練,向上的動力,靈活應變的手段以及努力學習的心態。最重要的,是一種不變革就無法成長,不創新就不能生存的意識,正是這種意識,讓我在同時代的人中能夠脫穎而出。

█ 在您的成長過程中,是否有特別的經歷促使您立志奮發圖強,出人頭地?

彭:

同前述,少年時期的經歷,奠定了我人生發展的基調。

█ 您是否總是抱著 「打赤腳的不怕穿皮鞋的」 想法,敢去做一切的事情?

彭:

勇氣確實很多時候是生活逼出来的,只有敢為人先才能夠快速的發展壯大。

█ 您是否很能控制自己的情緒,不亂發脾氣而是設法解決問題?

彭:

作為一個由母親帶大,並且處於一個大家庭的孩子。學習妥協和忍讓,控制自己的情緒,積極的尋求解決問題的手段和方法,是我從小養成的習慣。

█ 您是否有很好的人際關係?造就了您今天的成功?

彭:

我從來不刻意去經營所謂的人際關係,特別是維護同高級官員的關係。我一直以真誠待人,在能力範圍之內,努力幫助他人,不求回報。所以在我成長的過程中,結交了很多朋友,也幫助了很多剛剛起步,或是一時陷入困境的人。這些人很多都成為我一生的朋友,也在事業上、生活上幫助我很多。

█ 您是否具備冒險精神,不需要100%的把握才會行動,只要有成功的機會就會嘗試?

彭:

做吃螃蟹的第一人,没有任何資料可以參考,没有任何人能夠給予指引,在無人區探索,需要冒險家的精神。

█ 您是否對自己有很強的信心,不常猶豫或懷疑自己是否能成功?

彭:

我一直相信我自己的能力,相信自己一定能比别人做的好。這種信念在因爲我出身不好而被百般打壓,錯失很多良機之後,反而變得更加的強烈。我相信只要給我機會,我一定會出人頭地,這種信念是在我擺脫身分的羈絆以後,能夠一飛沖天的動力。

█ 您對成功和失敗是否有自己獨特的看法?

彭:

早年的生活既讓我看到了光環褪去之後的世態炎涼,也讓我有了對生活極低的要求。所以面對失敗時,我會記得留得青山不愁沒柴燒,只要人還在,就能夠東山再起。當面對成功時,我會知道花無百日紅,樹倒猢猻散。所以會一面尋求新的機會,不沉溺於眼前的風光,一面會在有能力的時候,多多的幫助別人。

█ 在失敗後,您是否不會怨天尤人,而是反思原因,改正錯誤,重新開始?

彭:

答:我人生中經歷大大小小的失敗,每次不管摔的多重,都是在反思總結後重新起航。

█ 您是否有成功者的心態? 是不是不怕失敗?若失敗了,您會怎麼看待?

彭:

創新求變本身就意味著風險和失敗,我一直在做第一個吃螃蟹的人,失敗是伴隨著成功而來的。所以我不會對失敗很在意,不論是取得了成功還是遭遇了失敗,我都會不斷地探索新的領域,新的方向。

█ 您是否常常會為自己設立明確的目標,並不斷朝目標努力?每當達成一個目標後,是否會立即設定下一個目標?

彭:

我的目標就是不斷的突破現狀,就算是撞的頭破血流也無怨無悔,所以對於我來說,停頓不是選項。因為我們那一代人,在青年時代錯過了很多,所以在改革的門打開之時,都有一種只爭朝夕的緊迫感,不會小富即安。

█ 您覺得自己有什麼與眾不同的才能?

彭:

我什麼書都看,什麼書都讀。最寶貴的是讀遍了、讀透了重重苦難,讀穿了另類意義的大學。我也敢於創造,敢為人先:成為重慶改革開放以來,第一個民營企業家。

█ 您是否能善於抓住機會,不輕易錯過成功的時機?

彭:

順應時代潮流,緊緊抓住機會。

片段一:

1978年,是我中至關重要的轉折點。這一年的18日—22日,中國中央十屆三中全會成功舉行,此次會議「把一切工作的重心轉移到經濟工作上來」的莊嚴決議,為中國吹響了百年、千年未聞的改革開放的衝鋒號。在國民文化教育體制之內,我只上過小學。然而,在國民文化教育體制之外,我什麼書都看,什麼書都讀。同時也「車鉗銑刨一把抓,紅爐帶翻砂,擔扛挖抬拗,外加修下水道」。在改革開放中我脫穎而出。

平反之後,我被安排在民政局屬下的殘疾福利工廠金鳳電器廠上班。在這個彈丸小廠,我沒日沒夜地苦作,從工人做到了工段長車間主任,做到了生產辦主任時便止步不前。當時政治氣候乍暖還寒,家庭背景決定了再無更大的發展空間。

在等待中努力,在努力中等待。1981年,渝中區望龍門街道的塑膠廠嘎然停工,機器停止運轉,工人工資停發。我當即向該廠提出承包,靠經營利潤提成,雙方一拍即合。取「鯉魚跳龍門」之吉言,我特意將這家廠子改名為「龍門塑膠廠」。

此前,全國科學代表大會已然召開,中國改革開放總設計師鄧小平「科學技術是第一生產力」的英明論斷,深得彭應吉之心。承包伊始,我高薪聘來大學畢業生當技術員,將三角板與量角器實施組合。這種新型測繪工具設計新穎,方便攜帶,且方便使用,一經推出市場,即刻供不應求。當年龍門塑膠廠轉虧為盈,斬獲利潤20萬元。

根據承包合同,我應分得兩萬元。這兩萬元相當於當時一個普通工人40年薪資收入之總和,我將這筆巨款分文不留地全部捐給了剛起死回生的工廠。工廠用這筆巨款,修建了職工食堂,給廠圖書室添置了上萬本圖書,還給廠裡買回了彩電,安裝了空調,讓廠裡職工超前喜獲了物質文明與精神文明的雙重享用。有點奢侈了,須知,當時的市府的辦公室都尚未安裝空調。

趁熱打鐵,我將50歲以上的員工安排退休,全部由工廠供養。同時,招募大量的高中生進廠,並邀請重慶大學的教師對工人進行技術培訓。龍門廠一時展現紅紅火火的喜人氣象。為此市委政策研究室特別發了簡報,《重慶日報》還以〈改革春風勁,龍門花似錦〉為題,對此改革予以了充分的肯定與熱烈的謳歌。而我成了重慶市第一個街道廠企業的承包商。

當時,國家實行的完全是計劃經濟「以銷定產」的模式,即工廠生產產品,百貨站收購產品,百貨站收購多少產品,龍門廠就生產多少產品。因而,廠裡的產量一直徘徊不前。我大膽設想,前店後廠,自產自銷。1983年,我個人出資10萬元,龍門塑膠廠與長江影印材料公司各出5萬元,成立了龍門百貨公司,以20萬元在解放碑一側的群眾藝術館租下了500平方米開設了龍門商場。這是重慶第一家個人與集體所有權混合股份制企業,這個企業以其超前性,竟然讓當時的工商局上至局長下至科員因無規定都不知道如何予以登記註冊。

龍門商場經營百貨,龍門廠的產品就倍顯單一與匱乏,事前我當然心知肚明這種單一與匱乏。因此我做出了一個更膽大的決定:去當時改革開放前沿的深圳、去廣州組織貨源。於是,拉回來一車商品:熨斗、香水、西服、彩電、冰箱、錄音機、摩托車……等,這一車時尚商品,一兩天之間竟被顧客搶購一空。我又特別買了一輛豐田兩用車,兩個司機不休不歇地去廣東拉貨,拉回龍門商場依舊是供不應求。500平米的商場,月銷售額竟然高達180萬元!

然而好景不長,半年後,有關執法部門找上了我,周知他根據中央有關文件規定有24種商品不能在特區運出來,更不允許龍門公司這種自辦企業實施銷售,龍門百貨被罰款。作為當時唯一的民營百貨公司,其經營靈活,服務理念新穎,當時彭應吉在龍門百貨商場的大門上掛有一橫幅,上書由他自己提寫的「如果你滿意,歡迎再來,如果你有意見,請對我講」的口號。在當時龍門商場就實施了大件商品送貨上門,電視、冰箱、空調在維修的期間,由百貨公司借一台給消費者使用。這些在當時是絕無僅有的。售後服務,便民措施一致得到好評,所以龍門百貨的經營狀況一直很好。後來因商場拆除興建現在的世貿中心,在解放碑又找不到其它合適的門面而停業。

退出百貨,再尋找商機。走出流通,進入交通。1986 年,透過分期付款、轉租、合作等方式,成立龍門客運公司,經營大巴、中巴、出租車等客運業務,又與中國租賃公司合資成立了中租重慶經營部,進軍汽車租賃市場及客運市場。

那時候單位買車難,不只要嚴格審批,而且必須全部用稅後利潤,租車卻可以計入企業營運成本。所以龍門客運公司中租經營一經上馬,頓時生意通達,先是購置了長安、東風、解放牌,後來又添有皇冠、尼桑、馬自達,一年的汽車租賃逾1000多台次。眼看彭應吉的汽車租賃及客運越做越大。孰料,卻突然被區、市工商部門查處。因當時相關文件的精神是:「汽車、摩托車屬於禁止和限制買賣的商品。」儘管經營的是租賃,但執法部門卻判定是變相買賣,屬於投機倒把行為,因而,彭應吉經營的中租經營部名下的150台車被強行查封。

兩年後,四川省工商局(當時重慶隸屬四川)審閱了彭應吉的行政復議,撤消了重慶市工商局的處罰決定,但被查封的車輛大都成了廢銅爛鐵。彭應吉贏了官司,卻蝕了錢財。

1989年,斥資建造了龍門大廈,這是重慶第一個具有商品色彩的房地產樓盤,進行重慶房地產開發第一人。

1990年,彭應吉已經可以任意調動資金3,000萬元。我與當時的重慶國際經濟技術發展公司合作開發了黃金地段以華僑公司的名義修建的當時西部第一高樓——113米的國際大廈(後改名為「華僑大廈」,現在的陽光星座)大廈地下2層,地上29層,共31層。當時重慶第一高樓會仙樓,總高僅57米,共14層。個人出資3,000萬元,貸款3,000萬元,傾力打造國際大廈。其時,房地產急劇升溫,大廈也即將落成,客戶紛至沓來,售樓部門庭若市,每平方米就賣出了3800元的天價,特別需要指出的是,那是在16年前渝中區平均房價不足千元的1993年。預計除收回個人出資與銀行貸款,該大樓將獲取利潤3,000萬元。然而,每每這個時候,便總會有然而的背運叩門。這個在當時被列為重慶市重點工程的項目,卻因為項目所有權與投資銷售權發生莫名的爭議,最終演變成了一場曠日持久的官司。官司歷經5年之漫長時日,彭應吉贏了官司,卻又蝕了錢財。法律執行花了整整5年,當時,黃花菜已經涼了,國際大廈已經從原來的「香餑餑」變成了爛尾樓,末了只好削價拍賣,彭應吉倒虧幾千萬元。

經歷如此嚴重的打擊,我依舊站直了,未趴下。作為將門虎子,學習毛澤東十八字訣——「你打你的,我打我的,打得贏就打,打不贏就走。」的精神。

1993年剛深陷官司,我決定舉步走出重慶,走向北京、上海、深圳、廣州、長沙等城市,先後辦了十家公司。在北京,他註冊成立了商務公司,旨在經營會展經濟及銷售高科技產品。走向美國,註冊成立了美國太平洋技術發展投資有限公司。依舊做高科技產品,且屢有斬獲, 在美國運作的鋅空氣燃料電池計畫就獲得了極大成功。

片段二:

潮湧東方,二十一世紀世界經濟的重心必然在亞洲,在中國;西部重鎮-重慶雄居長江之首,發展潛力無可限量,我是一個旅美華僑,也是個具有國際視野的企業家,但我更是一個重慶人,地道道的重慶人,我有責任、有能力讓世界了解重慶,讓重慶走向世界。一個滿含桑梓情懷的遊子回家的迫切心情。

2003年,正當重慶市啟動中央商務區(CBD)計畫之際,一家以本土資源、本土運作為支撐,集國際商務,投資開發及企業管理諮詢為一體的大型國際現代化商務運營集團「高博集團」應運而生。

我希望自己能成為美國與重慶經濟交流的友善使者,把美國先進的管理理念,經營模式帶到重慶,以推動重慶的快速發展。(完)